17 novembre 2017

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Rapport de synthèse, in Institut Léon Duguit, Université de Bordeaux, L'économie des contrats de partenariat. Les inflexions du droit sous l'influence de l'économie des marchés de partenariat, Bordeaux, 16 et 17 novembre 2017.

Consulter le programme complet de la manifestation.

Les rapprochements entre l'approche économique et l'approche juridique d'un même fait sont toujours instructifs. Oui, mais toujours difficiles. Et toujours hasardeux, dans leur menée et dans leur résultat. Sans doute parce qu'on aimerait que l'analyse économique du droit prenne la forme d'un dialogue. Mais c'est si difficile.

Lorsqu'on écoute et lit, on observe plutôt deux systèmes statiques, voire campés. D'un côté, un système juridique qui n'aurait besoin que de faire fonctionner sa propre logique, dans les mains du juge, assurant la légalité de l'action administrative, sur des critères propres et suffisants, prêtant attention aux discours autour de l'efficacité si finement construits comme on écoute sagement à la messe celui qui, lancé dans une grande homélie, parle sur la chaire avec un vocabulaire qui n'entrera dans son esprit que le temps d'une brève rencontre dominicale. De l'autre côté, un système économique qui n'aurait pareillement besoin que de connaître ses propres théories, peaufinées prix Nobel après prix Nobel, et affirmant les bonnes solutions pour le droit, sans qu'il soit besoin pour le détenteur du savoir de rien connaître des lois et règlements, puisque par principe s'il y a distance ce serait à la loi d'être modifiée et non à la théorie de changer. Puisque la théorie dirait le vrai, alors que le droit était de l'ordre de la contingente politique, n'excédant au vrai, au rationnel, et à l'incontestable qu'en recopiant les conclusions de l'analyse économique. Celui qui était un prédicateur devenant celui qui tient le Vrai, il n'aurait nul besoin de connaître la technique juridique.

Si c'est cela, pour le sujet des contrats de partenariats public-privé (PPP comme pour tous les autres, alors il ne peut y avoir d'inflexion, terme qui évoque le résultat d'un dialogue, de points de contacts dessinés, d'éléments pris d'autres, d'adaptations, bref d'une "prise en considération" du Droit par l’Économie d'une part et d'une "prise en considération" de l’Économie par le Droit. En outre, pour qu'un tel dialogue puisse s'établir et produire des effets, qui ne sont donc pas une fermeture du Droit à toute observation venant de la théorie économique ou une soumission totale du Droit laissant la place à une conception économique qui règle les questions selon sa propre et exclusive logique, encore faut-il comprendre les mots utilisés par les uns et les autres.

Or, à propos des contrats de partenariat, sur lesquels tant de réglementation, de jurisprudence et de théorie économique ont été déversés, à tel point qu'on pourrait y voir dans cette masse une cause du fait qu'en pratique le contrat de partenariat n'est guère utilisé, les mêmes mots sont utilisés de part et d'autre, par les uns et les autres, dans des sens différents (I). Il est alors bien difficile de se comprendre, rappelant ainsi les relations entre les britanniques et les américains, séparés par une même langue. Si l'on éclaircit ces malentendus, il apparaît alors les points de ce qui pourraient être des "inflexions", c'est-à-dire une "influence", une "prise en considération", et non une porte fermée par le Droit à l’Économie, et pas davantage une porte du Droit fracassée par l’Économie s'installant en nouveau maître du système juridique (II).

Mise à jour : 25 octobre 2017 (Rédaction initiale : 27 mai 2016 )

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, La Mondialisation vue par le Droit, document de travail, mai 2017

____

🎤 ce document de travail a dans un premier temps servi de base à un rapport de synthèse proposé dans le colloque organisé par l'Association Henri Capitant, dans les Journées internationale Allemandes sur La Mondialisation.

📝 Il sert dans un second temps de base à l'article paru dans l'ouvrage La Mondialisation.

📝 Dans sa version anglaise, il sert de base à l'article écrit en anglais (avec un résumé en espagnol) à paraître au Brésil dans la Rarb - Revista de Arbitragem e Mediação (Revue d`Arbitrage et Médiation).

____

Dans ce Working Paper, sont insérées des notes, comprenant des développements, des références et des liens vers des travaux et réflexions menés sur le thème de la mondialisation.

Il utilise par insertion le Dictionnaire bilingue du Droit de la Régulation et de la Compliance.

____

► Résumé du document de travail : La mondialisation est un phénomène déroutant pour le juriste. La première chose à faire est d'en prendre la mesure. Une fois celle-ci prise, il est essentiel que l'on s'autorise à en penser quelque chose, voire que l'on s'impose d'en penser quelque chose. Par exemple sur le caractère nouveau ou non du phénomène, ce qui permet dans un second temps de porter une appréciation sur ce qui est en train de se mettre en place. Si en tant que le Droit peut et doit "prétendre" défendre chaque être humain, prétention universelle ayant vocation à faire face au champ mondial des forces, la question suivante - mais secondaire - se formule alors : quid facere ? Rien ? Moins que rien ? ou bien réguler ? Ou bien prétendre encore que le Droit remplisse son office premier qui est de protéger la personne faible, y compris dans le jeu de forces qu'est la mondialisation ?

____

► Lire le document de travail complet⤵️

11 août 2017

Blog

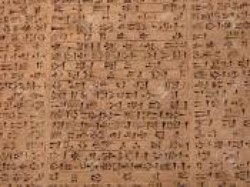

Le 6 août 2017, un article de Sidonie Hadoux publié par National Geography rend compte des informations nouvelles résultant des fouilles menée par une équipe du CNRS dont elle a interrogée un membre, Cécile Michel.

Ces fouilles, menées en Turquie ont permis l'étude de plus de 20.000 tablettes de la cité-État d'Assour (aujourd'hui en Irak), établie il y a 4.000 ans.

Il s'avère que dans le fonctionnement économique les femmes avaient l'autonomie juridique : elles pouvaient vendre seules les tissus qu'elles fabriquaient et passaient pour ce faire des contrats.

On relève que des contrats de mariage organisaient la vie patrimoniale des époux, le contrat prévoyant la séparation des biens, chacun gérant les siens.

Les femmes pouvaient donc développer leurs activités économiques.

Le divorce était possible d'une façon symétrique, avec obligation de verser une compensation financière.

Mais à partir du IIième siècle avant J.-C., le statut juridique de la femme est devenue nettement inférieur à celui de l'homme (qui a toujours exercé seul les fonctions politiques).

____

.

6 juin 2017

Publications : Doctrine

► complète : Vergès, E., La procédure pénale hybride, Revue de Sciences criminelles, 2017, p.579 s.

____

11 mai 2017

Conférences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Le contrat est-il l'instrument optimal de la RSE ?, in Trébulle, F.-G. (modérateur), Les instruments de la RSE : le contrat, cycle de conférences organisé par la Cour de cassation et les Universités Paris-Dauphine, Paris VIII, Paris I, Cour de cassation, 11 mai 2017.

Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.

Lire le programme de la conférence sur le site de la Cour de cassation.

Lire le programme de l'ensemble du cycle dans lequel la conférence s'insère.

La Responsabilité Sociale des Entreprises appartient au Droit économique. Elle entre donc dans sa logique d'efficacité, conduisant à appréhender tout mécanisme juridique comme un instrument, le contrat comme les autres. Cela ne veut pas dire que tout ne soit qu'instrument, au contraire. Le Droit économique, lorsqu'il prend la forme du Droit de la Régulation, place les principes dans les buts poursuivis. C'est là, dans ces principes qu'il peut rencontrer la RSE si les buts sont les mêmes.

Au regard de ces buts, tout est instrument. A l'échelle des buts qui sont "monumentaux"

Les lois nouvelles, comme la loi Sapin 2 ou la loi établissant un "devoir de vigilance" aux contours si incertains", peuvent n'utiliser le contrat que comme un véhicule pour que les obligations légales soient exécutées par l'entreprise, le Droit de la Régulation internalisant ainsi ses buts dans l'entreprise

Mais le contrat peut aussi être choisi comme instrument par l'entreprise en ce qu'elle poursuit les mêmes buts d'un intérêt général mondial

En cela, le contrat converge vers ce qui est en train de se construire : un Droit de la Compliance.

On this notion of "monumental goal", see , V. Frison-Roche, M-A., Le Droit de la Compliance, 2016 ; From Regulation Law to Compliance Law, 2017.

Pour une démonstration d'ensemble, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.

Sur la notion d'intérêt général mondial, voire de service public mondial, v. Frison-Roche, M.-A., Du Droit de la Régulation au Droit de la Compliance, 2017.

Mise à jour : 5 décembre 2016 (Rédaction initiale : 8 septembre 2016 )

Conférences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Droit et confiance. Un rapport difficile, in Universités d'été de la Compagnie régionale des Commissaires aux Comptes et de l'ordre des experts-comptables de la région Paris-Ile de France, Osons la confiance, 8 septembre 2016, Paris.

Consulter les slides ayant servi de base à la conférence.

Regarder la vidéo de la conférence.

Lire la contribution à l'ouvrage La confiance ayant servi de support aux Universités d'été.

13 juillet 2016

Blog

Par sa décision du Conseil d’

En effet, le 17 décembre 2015, le CSA a agréé la décision de la chaîne LCI à ne plus faire payer l'

Ce passage 'en clair" a été agréé d'une façon non ouverte alors que les textes communautaires visent avant tout le principe de

On comprend donc que les concurrents de LCI, BFM TV et NextRadio TV aient attaqué cette décision devant le Conseil d’

Lire ci-dessous.

Référence complète : CE, 13 juillet 2016, Société BFM TV et NextRadio TV, n° 395824 et 399098

16 juin 2016

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Eeckhoudt, M. (dir.), Les grandes entreprises échappent-elles au droit, Revue Internationale de Droit Économique (RIDE), 2016/2,De Boeck, (introduction, par Marjorie Eeckhoudt, p. 151-163.).

Les étudiants de Sciences po peuvent lire l'article via le drive dans le dossier "MAFR - Régulation" les différents articles qui constituent le dossier.

L'auteur présente dans l'introduction le dossier consacré à l'articulation entre la compliance et la responsabilité pénale.

Elle y voit l'importation du droit américain dans un "copier-traduire-coller". Elle y voit à la fois la puissance du droit et un moyen pour les grandes entreprises qui multiplient les chartes d'échapper aux droits nationaux.

Elle estime que cela participe des "divers instruments de la régulation", assistant notamment à un retour de la réglementation, par exemple à propos des agences de notation et la règle comply or explain.

Or, "compliance rime avec indépendance" (p.158) et l'agence de notation n'est pas toujours indépendance de son client : c'est pourquoi le conflit d'intérêts est au cœur de la compliance. "compliance rime avec transparence" (p.158).

L'auteur explique le souci d'efficacité guide aussi désormais la responsabilité pénale, à travers la négociation pénale ou l'accueil du lanceur d'alerte. Mais l'efficacité n'est encore la mieux servie en matière de sanction.

Dans ce dossier voir aussi :

BONNEAU Thierry, Les conflits d'intérêts dans le règlement Agence de notation du 16 septembre 2009.

KRALL Markus, Gouvernance et conflits d'intérêts dans les agences de notation financière.

FASTERLING Björn, Criminal compliance - Les risques d'un droit pénal du risque.

GARRETT Brandon L., Le délinquant d'entreprise comme bouc émissaire.

_____

12 février 2016

Base Documentaire : 08. Juridictions du fond

Lire l'arrêt de la Cour d'appel de Paris.

Lorsqu'un Internaute a recours aux services de FaceBook, il accepte les "conditions générales" dans lesquelles sont insérées des stipulations diverses, par lesquelles une clause attributive de compétence territoriale aux juridictions de Santa Clara (Californie).

Certes, cette clause est nulle en droit de la consommation, mais FaceBook, assigné par un internaute devant un Tribunal de Paris, affirme que le droit de la consommation n'est pas applicable car il ne s'agit pas d'un "contrat de consommation" puisqu'il s'agit du rapport de gratuité.

La Cour d'appel de Paris ne retient pas cette argumentation tirée de la "gratuité" et constate au contraire que FaceBook en retire des bénéfices très importants et qu'il s'agit d'un contrat d'adhésion régi par le droit des clauses abusives et du Règlement communautaire de protection des consommateurs.

La Cour d'appel relève que le Règlement communautaire confère au consommateur le droit de saisir le juge de son domicile, que le Code de la consommation protège le consommateur contre la privation de fait de son droit d'action, ce à quoi équivaut l'obligation de saisir pour un internaute français une juridiction californienne, "entrave sérieuse à son droit d'action en justice" et "déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties".

C'est pourquoi la Cour d'appel de Paris confirme l'Ordonnance par laquelle le Président du Tribunal de Grande instance de Paris a déclaré non-écrite la clause attributive de compétence et déclaré compétent le Tribunal de grande instance de Paris sais par l'internaute contre FaceBook.

27 janvier 2016

Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016

Retourner à la présentation générale de l'enseignement.

Retourner à la présentation générale de la leçon n°1, comprenant une bibliographie de base et une bibliographie approfondie.

Se reporter au plan de la leçon

27 janvier 2016

Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016

Le contrat est le préalable neutre de toute activité économique. N'y échappe pas l'activité bancaire et financière, qui s'exprime notamment par des contrats conclus entre les opérateurs et les consommateurs de produits. Dès lors, convergent les règles générales du droit des contrats mais aussi la perspective consumériste.

Mais les marchés eux-mêmes fonctionnent par le jeu de contrats qui permettent leur liquidité. Le pouvoir financier a transformé les contrats eux-mêmes en produits financiers, circulant sur les marchés : le contrat cesse être un rapport de volonté entre deux personnes qui échangent librement leurs consentement, il devient un bien sur lequel s'exerce des droits "réels", notamment le droit de propriété. Les contrats circulent sur des marchés.

Plus encore, le contrat devient une façon de réguler, notamment à travers la technique des "deals", forme financière de la contractualisation de l'action publique.

Retourner à la présentation générale de l'enseignement.

Lire la problématique de la leçon

Se reporter au plan de la leçon

Consulter le plan général du cours

Regarder les slides de la leçon

Utiliser ci-dessous la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.

27 janvier 2016

Enseignements : Droit de la Régulation bancaire et financière, semestre de printemps 2016

Retourner à la présentation générale de l'enseignement.

Retourner au plan général du Cours.

Retourner à la présentation générale de la leçon, qui comprend la bibliographie de base et la bibliographie approfondie.

Lire la problématique de la leçon.

10 octobre 2015

Blog

Par son arrêt du 28 septembre 2015, la Cour d'appel de Rennes confirme l'annulation de la transcription sur l'état civil français d'une "filiation" de pure convenance, qu'une pratique de maternité de substitution réalisée hors de France avait pour objet de produire.

La pratique de maternité de substitution, qui consiste pour une personne, et plus souvent pour un couple, à demander à une femme de devenir enceinte et à leur "céder" l'enfant à l'instant de sa naissance pour que celui ou ceux qui le reçoivent, généralement avec une contrepartie financière de ce don, en deviennent les "parents", est sanctionnée en droit français par une nullité absolue, au nom du principe de dignité de la personne. En effet, les femmes et les enfants ne sont pas cessibles. Admettre une telle cessibilité, cela serait admettre une traite des êtres humains.

Certains systèmes juridiques tolèrent pourtant cette pratique. Par exemple la Californie, où tout s'achète dès l'instant que l'on "consent" à céder, la loi californienne posant que la femme qui porte et accouche n'est pas la "mère" mais n'est que la "gestatrice" de l'enfant, le Droit pouvant tout dire. C'est pourquoi des personnes ayant un "désir d'enfant" partent hors de la France pour échapper au droit français et reviennent ensuite avec un enfant fruit d'une convention de maternité de substitution (convention de gestation pour autrui - GPA). Comme la pratique est tolérée dans le pays d'où elles reviennent, c'est même pour cela qu'elles ont fait le voyage, elles se prévalent du caractère licite de leur comportement sur ces cieux-là et de l'acte d'état civil qui a été établi dans ce pays, par exemple en Californie, en Inde, en Thaïlande, au Népal (suivant leurs moyens financiers), acte qui mentionne un lien de filiation entre l'enfant et eux-mêmes.

Pour l'instant les Législateurs sont comme "assommés" par cette déferlante de désirs d'enfants sur-mesure offerts par des agences, qui affirment que "chacun a droit à l'amour d'un enfant" et qu'il suffit de leur verser environ 100.000 euros pour avoir l'enfant tant rêvé, les États devant plier devant ce projet privé de parentalité et ce bonheur familial qui s'ajuste avec l'efficacité d'un marché mondial, contre lequel il serait illusoire de lutter.

La Cour de cassation a rendu le 3 juillet 2015 deux arrêts qui opèrent un revirement de sa jurisprudence, laquelle excluait toute transcription des actes d'état civil ainsi établis à l'étranger sur l'état civil français, en posant que l'homme, "père biologique de l'enfant", qui déclare celui-ci à l'étranger comme son enfant, a le droit de faire transcrire cette mention sur l'état civil français, peu important que l'enfant soit issu d'une GPA. La portée de ces arrêts demeure incertaine.

L'arrêt que vient de rendre la Cour d'appel de Rennes le 28 septembre 2015 apporte de la clarté. Il se met dans les roues de l'opinion développée par Monsieur Jean-Claude Marin, procureur général près la Cour de cassation.

Il affirme que lorsque l'état civil établi à l'étranger mentionne également comme "mère" la conjointe du "père biologique", laquelle n'est pas la femme qui a porté l'enfant, la mention n'est pas conforme à la réalité et qu'il faut en conséquence annuler la transcription de l'état civil établi à l'étranger sur l'état civil français.

C'est une solution qui protège la mère. Protège-t-elle l'enfant ?

5 août 2015

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

Extrait de la décision :

"le 2° de l'article 39 est relatif à la création d'une procédure d'injonction structurelle dans le secteur du commerce de détail en France métropolitaine ;

28. Considérant que le 2° de l'article 39 donne une nouvelle rédaction de l'article L. 752-26 du code de commerce pour permettre à l'Autorité de la concurrence de prononcer, sous certaines conditions, en France métropolitaine, des injonctions structurelles imposant la modification des accords ou la cession d'actifs d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises, en cas d'existence d'une position dominante et de détention d'une part de marché supérieure à 50 % par cette entreprise ou ce groupe d'entreprises exploitant un ou plusieurs magasins de commerce de détail ; que l'Autorité de la concurrence peut enjoindre à l'entreprise ou au groupe d'entreprises en cause de modifier, de compléter ou de résilier, dans un délai déterminé qui ne peut excéder six mois, tous accords et tous actes par lesquels s'est constituée la puissance économique qui se traduit par des prix ou des marges élevés ; qu'elle peut, dans les mêmes conditions, lui enjoindre de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à six mois, à la cession d'actifs, y compris de terrains, bâtis ou non ;

29. Considérant que les députés et sénateurs requérants soutiennent que l'article L. 752-26, tel que modifié par l'article 39, méconnaît le droit de propriété, dès lors que la cession forcée d'actifs ou la résiliation forcée de conventions en cours dans un délai déterminé ne peuvent se réaliser que dans des conditions défavorables pour l'entreprise ; que, selon eux, il résulte de cet article une atteinte à la liberté d'entreprendre qui n'est pas justifiée par une situation particulière de la concurrence en France métropolitaine ; qu'ils font également reproche à la loi de porter atteinte au droit au maintien des conventions légalement conclues ; qu'enfin, les députés requérants font grief à l'article L. 752-26 de méconnaître le principe de légalité des délits et des peines ainsi que l'objectif d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ;

30. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l'homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu'aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité » ; qu'en l'absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l'article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d'intérêt général et proportionnées à l'objectif poursuivi ;

31. Considérant qu'il est loisible au législateur d'apporter à la liberté d'entreprendre qui découle de l'article 4 de la Déclaration de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi ;

32. Considérant qu'en adoptant le 2° de l'article 39, le législateur a entendu corriger ou mettre fin aux accords et actes par lesquels s'est, dans le commerce de détail, constituée une situation de puissance économique portant atteinte à une concurrence effective dans une zone considérée se traduisant par des pratiques de prix ou de marges élevés en comparaison des moyennes habituellement constatées dans le secteur économique concerné ; qu'il a ainsi poursuivi un objectif de préservation de l'ordre public économique et de protection des consommateurs ; que, toutefois, d'une part, les dispositions contestées peuvent conduire à la remise en cause des prix ou des marges pratiqués par l'entreprise ou le groupe d'entreprises et, le cas échéant, à l'obligation de modifier, compléter ou résilier des accords ou actes, ou de céder des actifs alors même que la position dominante de l'entreprise ou du groupe d'entreprises a pu être acquise par les mérites et qu'aucun abus n'a été constaté ; que, d'autre part, les dispositions contestées s'appliquent sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine et à l'ensemble du secteur du commerce de détail, alors même qu'il ressort des travaux préparatoires que l'objectif du législateur était de remédier à des situations particulières dans le seul secteur du commerce de détail alimentaire ; qu'ainsi, eu égard aux contraintes que ces dispositions font peser sur les entreprises concernées et à leur champ d'application, les dispositions de l'article L. 752-26 du code de commerce portent tant à la liberté d'entreprendre qu'au droit de propriété une atteinte manifestement disproportionnée au regard du but poursuivi ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs, le 2° de l'article 39 est contraire à la Constitution ; qu'il en va de même du 1° de ce même article, qui en est inséparable ;

16 avril 2015

Base Documentaire : Doctrine

8 avril 2015

Enseignements : Droit de la régulation bancaire et financière, Semestre de printemps 2015

Le droit français eut une grande place et une grande influence. Qui n'évoque le Code civil ? Que ne parle du Conseil d'Etat ? Cela n'est plus aussi vrai, à l'heure où l'on parle moins de la plume du Législateur, où l'on parle davantage des places, où l'on se soucie du pouvoir des Régulateurs américains ou mondiaux. La France s'est elle-même encastrée dans une idée juridique constituée par l'Europe. Elle n'en demeure pas moins par la force du droit.

Ainsi, la Régulation bancaire et financière est aujourd'hui construite à grande vitesse par des textes de droit communautaire qui plonge directement dans le droit français, par la mécanique de la hiérarchie des normes. Le droit communautaire touche aujourd'hui tous les secteurs, y compris le pénal qui constituait le régalien.

Plus encore, le droit de Common Law serait le droit le plus adéquat à l'économie et à la finance, ce que l'on pourrait appeler son "droit naturel", ce qui justifierait une domination allant de soi, les systèmes romano-germaniques devant s'effacer. La Banque Mondiale le soutient implicitement.

Mais le droit français continue néanmoins d'exister. Tout d'abord, parce que la hiérarchie des normes n'est pas moins subtile que le processus Lamfalussy. Ensuite parce que certains secteurs demeurent protégés de l'ouverture supra-nationale, par exemple l'énergie ou l'audiovisuel. Enfin, parce que le pouvoir politique français estime légitime de défendre les qualités de son droit, à travers la réforme du droit français des contrats qui se met en place, par une Ordonnance en discussion.

Accéder au plan de la leçon sur Le droit français dans la Régulation bancaire et financière

Accéder aux slides de la leçon sur Le droit français dans la Régulation bancaire et financière

Consulter la bibliographie sommaire et approfondie sur Le droit français dans la régulation bancaire et financière, ci-dessous.

5 avril 2015

Publications

Droit et Marché à première vue ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le "Marché".

Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa "petite loi" juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre.

Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouvernent seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela.

Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était "art pratique" et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres.

Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face (I), mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait (II). L'enjeu devient alors de mesurer les effets d'une telle évolution et de déterminer, si le Droit devait s'effacer, quelles normes viendrait le remplacer (III).

18 février 2015

Publications

Article publié dans The Journal of Regulation.

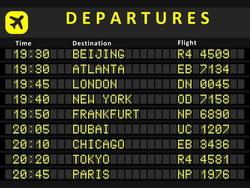

Le 17 février 2015, comme pour le précédent "Contrat de Régulation", l'entreprise Aéroport de Paris (ADP) a mis sur son site à disposition de tous "pour consultation" le projet de "Contrat de Régulation Économique" pour la période 2016-2020.

Publié dans la foulée de la réunion du Conseil d'administration d'ADP, le texte est présenté comme un outil en "faveur de la place de Paris", et plus particulièrement en faveur du transport aérien.

Cela montre que le document s'adresse avant tout aux investisseurs et aux marchés financiers, le document étant placé sur le site de l'entreprise dans la rubrique destinée aux "investisseurs".

Cela illustre l'évolution depuis les traditionnels "contrats de plan". Mais dès lors, qui sont les parties à ces types de contrat ?

En effet, l'expression même de "Contrat de régulation" est nouvelle. Elle paraît la modernisation du "Contrat de plan". Mais celui-ci, dont la nature contractuelle fût finalement reconnue par le Conseil d'Etat, n'avait pour partie que l'Etat et l'entreprise en charge d'un service public.

Parce qu'il est de "régulation économique", le projet de contrat ouvert à consultation publique exprime plutôt de la part de l'entreprise, ici celle qui assure la gestion des aéroports parisiens, sa vision pour le futur du développement de l'infrastructure essentielle qu'est l'aéroport comme coeur du développement mondial du transport aérien.

L'entreprise au coeur du contrat (plutôt que l'Etat), dans la fixation des objectifs des 4 années qui viennent correspond à la lettre et à l'esprit de la Loi du 20 avril 2005 relative aux aéroports, qui a mis le dispositif de ce Contrat de Régulation Economique en place.

En cela, le gestionnaire d'infrastructure est placé par la loi comme un "régulateur de second degré", comme peut l'être une entreprise de marché financier. L'entreprise qui gère et développe les aéroports parisiens entre sans conteste dans la catégorie des "entreprises cruciales", puisqu'elle dispose ainsi de l'avenir du secteur, et contribue à conserver à la France une place dans le monde.

Plus encore, A.D.P. se comporte effectivement comme un régulateur, puisque c'est elle qui procède à la "consultation publique", le document de consultation élaboré par elle.étant placé sur son site et développant ses ambitions pour le secteur et pour la France. Mais A.D.P. s'exprime aussi comme un acteur économiques et financières, soulignant le contexte de concurrence réclamant au passage plus de stabilité et de lisibilité dans la régulation dans laquelle elle se meut ...

Mais le mécanisme de consultation prévu par les texte ne peut être que plus complexe. En effet, ADP ne peut être juge et partie. C'est pourquoi si le projet suscite des observations, celles-ci doivent être formulées non pas auprès d'ADP mais auprès des ministères chargés de l'Aviation et de l'Economie, dans un délai d'un mois, lesquels en communiquent la teneur à ADP. Puis, la Commission consultative aéroportuaire sera consultée. C'est au terme de ce processus que le Contrat de Régulation Economique sera signé.

A voir la fin du processus, l'on demeure dans la logique des contrats de plan, puisque ce Contrat de Régulation Economique reste signé entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure essentielle. Mais le processus de consultation montre qu'en premier lieu les investisseurs à l'égard d'une entreprise par ailleurs privatisée et présentant son projet avant tout en terme de développement concurrentiel et international et qu'en second lieu les compagnies aériennes qui utilisent quotidiennement les services de ces aéroports, que le célèbre arrêt ADP a soustrait au droit de la concurrence, sont pourtant également directement concernés.

Les compagnies aériennes protestent contre l'augmentation de l'argent qui va leur être demandé. Cela va leur être imposé, puisqu'il s'agit de "redevance" et de "politique de tarification". Nous sommes bien dans l'unilatéral. Mais c'est bien un "prix" qu'elles ont l'impression de payer, entendant par ailleurs un discours faisant référence à la concurrence dans ce qui est présenté comme un "contrat".

Mais dès lors, ne faudrait-il pas admettre que ces "contrats de régulation économique" se font non pas entre deux parties que sont l'Etat et ce régulateur de second degré qu'est le gestionnaire de l'infrastructure, mais doivent se faire à trois, l'Etat, le gestionaire de l'infrastructure et les "parties prenantes", que sont ici principalement les compagnies aériennes ?

Cette difficulté pratique tient beaucoup au fait que la qualification de "contrat" a du mal à se justifier dans un mécanisme où prévalent des mécanismes unilatéraux.

25 novembre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Classiquement le droit protégea les êtres humains en les recouvrant du masque de la personnalité, posant ainsi les poser comme libres et égaux en droit. Le premier choc qui conduisit à démasquer juridiquement l'être humain afin de le protéger directement fût le constat après la seconde guerre mondiale que le nazisme avait pu se construire aussi sur le droit et précipiter les êtres humains dans l'abîme. Les droits étant alors affectés directement aux êtres humains, dont la titularité de droits ne pouvait plus être déniée puisqu'ils sont êtres humains, la concrétude apparut, c'est-à-dire le corps. Intervînt le second choc, à savoir les biotechnologies, rendant aptes à dégager des produits et éléments du corps sans blesser ou tuer. Mais si la personne est hors-marché, son corps l'est-il ? Cette concrétisation va conduire le droit à revenir sur des distinctions jusqu'ici relativement sommaires, comme celle faite entre le mineur et le majeur, ou encore entre l'homme et la femme. A partir d'une identité sexuelle, le critère biologique de l'identité, puis de la filiation, sont en train d'être remis en cause.

Classiquement le droit protégea les êtres humains en les recouvrant du masque de la personnalité, posant ainsi les poser comme libres et égaux en droit. Le premier choc qui conduisit à démasquer juridiquement l'être humain afin de le protéger directement fût le constat après la seconde guerre mondiale que le nazisme avait pu se construire aussi sur le droit et précipiter les êtres humains dans l'abîme. Les droits étant alors affectés directement aux êtres humains, dont la titularité de droits ne pouvait plus être déniée puisqu'ils sont êtres humains, la concrétude apparut, c'est-à-dire le corps. Intervînt le second choc, à savoir les biotechnologies, rendant aptes à dégager des produits et éléments du corps sans blesser ou tuer. Mais si la personne est hors-marché, son corps l'est-il ? Cette concrétisation va conduire le droit à revenir sur des distinctions jusqu'ici relativement sommaires, comme celle faite entre le mineur et le majeur, ou encore entre l'homme et la femme. A partir d'une identité sexuelle, le critère biologique de l'identité, puis de la filiation, sont en train d'être remis en cause.

Cela accompagne ou traduit ce qui peut être un retournement juridique de situation, dont il n'est pas acquis qu'il soit favorable à tous les êtres humains. En effet, la pensée juridique de l'être humain se reconstruit sur la volonté, à partir de l'idée classique de la libre disposition de soi-même. Mais la personne juridique étant devenue "concrète", elle pourrait disposer de son corps dès l'instant qu'elle y consent. Le contrat devient la façon d'exprimer sa liberté. Il est aussi le mode de construction des marchés. Sont alors en train de se constituer des marchés des corps et des personnes désirés, le marché fonctionnant sur le désir. La Loi du désir, loi universelle, pourrait-elle transformer les uns en producteurs et les autres en consommateurs d'êtres humains, à travers notamment la prestation de gestation pour autrui ? Le transhumanisme, créant "l'être humain nouveau" achève-t-il la réification de l'être humain ?

21 novembre 2014

Conférences

Sans doute faut-il partir du fait que le secteur du médicament est régulé, dans le but de préserver le consommateur final, le malade qui accède à un bien commun : la santé.

Le fait que le médicament doivent circuler d'opérateur en opérateur, de segment de marché en segment de marché, ne change pas cette réalité sociale et politique, constituée par le souci particulier, traduit par le "caractère fixe du prix" du médicament pour celui qui le consomme, ce qui est un oxymore, et par le fait que celui-ci n'est le plus souvent pas le payeur, ce qui est un contresens dans un système de prix.

C'est donc à partir de ces "contrariétés techniques", qui ne s'expliquent que par la profondeur politique du système de santé, qu'il convient d'analyser l'un des segments les plus chahutés par l'énergie compétitive, à savoir la distribution en gros, segment de circulation du médicament entre celui qui le fabrique et celui qui le vend au détail au consommateur final.

Certes, la concurrence, servie par son outil juridique naturel qu'est le contrat, doit se déployer dans les interstices de la régulation qui est le principe d'organisation. Mais c'est la régulation qui continue de fixer les soucis qui guident l'application des règles, par exemple le souci de disponibilité des médicaments, toujours et en masse critique. Le mécanisme concurrentiel, de l'instant et de la tension, fonctionne sur d'autres impératifs. Ainsi, lorsque les Autorités de concurrence lisent les textes, elles donnent à la compétition un espace de jeu qui lui donne place de principe, sans avoir souci de la pérennité du système ou de la gestion d'une crise sanitaire. Elles ne se soucient pas de régulation. On peut le comprendre, puisqu'il s'agit d'autorité de concurrence.

Mais le droit d'un segment du système de santé est coloré par les principes fondamentaux du système dans son entier. Or, pour la France et l'Europe, la santé et le médicament sont gouvernés par le souci de la protection de l'usager, la concurrence qui sert le client solvable a une autre finalité. Elle doit se plier et ne jouer qu'entre des distributeurs qui respectent également et avant tout les obligations que le système de régulation a mis à la charge des distributeurs en gros.

Les travaux seront publiés dans la Revue Lamy Concurrence - Régulation au premier semestre 2015.

Accéder au programme du colloque.

Accéder au plan de la conférence.

Accéder au working paper servant de support à l'intervention orale.

13 novembre 2014

Publications

Ce working paper a servi de base à un colloque sur Contrat et concurrence dans le secteur pharmaceutique. Perspectives nationales et internationales, qui se tiendra à l'Université de Lille, le 21 novembre 2014.

Il a servi de base à un article , publié dans la Revue Lamy Concurrence - Régulation.

Ce travail consiste à rappeler dans une première partie les fondamentaux du système de la distribution en gros du médicament, laquelle est régulée parce qu'elle est elle-même une part du système global de santé publique, régulée afin de servir l'intérêt du malade. C'est pourquoi il est nécessaire d'adopter, comme en matière bancaire ou énergétique, une perspective systémique de la distribution en gros, dans sa corrélation avec l'accès que le malade doit avoir au médicament.

Dans ce principe de régulation, la concurrence est bienvenue puisqu'elle fait baisser les rentes et accroît les efficacités, mais à deux conditions. En premier lieu, il faut qu'elle n'anéantisse pas à moyen terme le service de la fin généralement recherchée par le système de santé et en second lieu la compétition doit voir s'affronter des compétiteurs en égale position. Or, ces deux conditions ne sont plus remplies en droit positif depuis 2012.

En effet, la seconde partie du travail confronte ces principes à l'état du droit positif, qui est construit désormais sur des normes contradictoires, la loi adoptée en 1996 organisant des rentes pour que des obligations de service public soient prises en charge tandis qu'un arrêté pris en 2012 permet des transferts de marge qui détruisent la perspective de concrétiser ces obligations. En premier lieu, la hiérarchie des normes n'est pas respectée, puisqu'un arrêté ne peut venir contredire une loi. En second lieu, c'est changer de système que de remplacer un système de santé basé sur l'accès aux soins par un système de santé basé sur la concurrence. Ce choix, ni les autorités administratives, ni le juge ne peuvent l'opérer, seul le Politique peut le faire.

(Consulter le plan du Working paper)

4 novembre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Techniquement, le contrat peut être vicié lors de sa formation par un vice subjectif du consentement (erreur, dol ou violence) ou par un vice objectif affectant l’objet ou la cause. La nullité frappe alors rétroactivement le contrat. Lorsque le vice affecte l’exécution du contrat, parce qu’il y a inexécution ou faute dans l’exécution, le droit y attache la résolution ou la responsabilité contractuelle, mais aussi de plus en plus l’exécution forcée. Interfère la nature de l’obligation, qu’elle soit de moyens ou de résultats. En outre, des clauses limitatives de responsabilités viennent aménager ex ante ses difficultés qui surviennent dans l’exécution. Le droit des contrats évolue, notamment en ce qu’il intègre désormais le droit constitutionnel et les droits fondamentaux.

29 octobre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Comme la responsabilité, le contrat est avant tout une idée.

L'Occident s'est construit sur l'idée d'engagement, que celui-ci naisse de l'acte dont on rend compte (responsabilité) ou de l'acte de volonté qui en rencontre un autre (contrat). Cela tient au fait que l'Occident a inventé le "sujet", la personne.

C'est en tant qu'existe la personne, laquelle est elle-même une "invention", et plus encore une invention juridique - la personne étant un sujet de droit, un titulaire de droits et d'obligation, un sujet actif et passif d'obligations -, que la personne inscrit sa liberté par une action qui la rend responsable et qu'elle construit son action en entrant en relation avec d'autres personnes, cette rencontre des volontés prenant la forme première du contrat.

Ces idées premières, à la fois philosophiques et politiques, sont la base du droit occidental, de son économie.

Elles sont la base d'un "individualisme juridique" que le droit des contrats exprime. C'est pourquoi le droit des contrats est si développé dans les systèmes de Common Law , c'est pourquoi il est moins développé en droit public.

Les évolutions politiques et économiques expliquent, suscitent et accompagnent les évolutions techniques du droit des contrats.

Aujourd'hui, le contrat semble être devenu le "modèle" de l'organisation juste, heureuse et pérenne.

28 octobre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Le Code civil de 1804 a présenté le contrat comme un mode de transmission de la propriété. Le XIXième siècle en a fait l'instrument majeur de deux volontés particulières qui s'accordent. En cela, l'individu montre son autonomie et sa puissance par son aptitude à s'engager. Aujourd'hui, le contrat est davantage l'expression juridique du marché. Mais les deux sont l'expression d'une vision libérale du monde, dans lequel les agents atomisés rentrent dans des relations bilatérales, dont l'addition fait le bonheur de tous.

Le Code civil de 1804 a présenté le contrat comme un mode de transmission de la propriété. Le XIXième siècle en a fait l'instrument majeur de deux volontés particulières qui s'accordent. En cela, l'individu montre son autonomie et sa puissance par son aptitude à s'engager. Aujourd'hui, le contrat est davantage l'expression juridique du marché. Mais les deux sont l'expression d'une vision libérale du monde, dans lequel les agents atomisés rentrent dans des relations bilatérales, dont l'addition fait le bonheur de tous.

Ainsi ressort la définition subjective du contrat comme rencontre de deux volontés qui échangent leurs consentements. Dès lors, l'essentiel tient dans la rencontre des consentements et dans la qualité de ceux-ci, qui doivent être libres et non-viciés. La puissance de l'autonomie de la volonté fait que si les consentements ont cette qualité, alors le contrat est juste et qu'il est inutile de prévoir une vigilance juridique pour veiller à l'équilibre des prestations. En outre, le contrat répond aussi à une définition objective, étant le double neutre et préalable d'une opération économique, définition qui monte en puissance. Ainsi, le droit est davantage attentif à l'exécution du contrat, à son inexécution et aux responsabilités contractuelles. Les deux définitions, subjectifs et objectives, mais toujours individualistes, ne cessent de se renforcer, soit à travers les libertés fondamentales, soit à travers le droit économiques.

Cela engendre l'alliance paradoxale de la toute-puissance de la volonté individuelle et l'instrumentalisation massive des comportements. Le contrat devient le modèle de l'action et remplace les formes traditionnelles d'organisation et d'action de groupe. Cela est également vrai pour l'action publique, le procès, la famille ou l'intimité.

Accéder à la problématique de la leçon.

Accéder aux slides de la leçon.

28 octobre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014