Publications [810]

Oct. 27, 2014

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, « Une famille à sa main », in Archives de Philosophie du Droit (APD), La famille en mutation t. 57, Dalloz, 2014, pp.249-265.

____

📕lire la présentation de l'ouvrage dans lequel cet article est publié : La famille en mutation

____

____

🚧Lire le document de travail sur la base l'article a été rédigé.

____

►Résumé de cet article : La famille est construite sur une idée de base qui est si puissante que le droit s'agence autour d'elle. Mais si le paradigme change, alors toutes les règles changent, avec la force de l'évidence.

Or, dans les années 1970, nous avons changé de paradigme. Antérieurement, pendant des millénaires, l'idée de base a été que la famille est un groupe. Selon le temps ou la période, le groupe a varié dans ses contours, les places attribuées et les pouvoirs conférés aux différents membres, mais l'idée de groupe était acquise. La famille comme groupe s'insérait dans le groupe social, gardé par l'État.

A partir des années 1970, la famille devient le projet élaboré par une personne libre et autonome. Ce projet conçu par une personne désirant construire la famille qui lui convient se concrétise par la rencontre que l'individu fait d'autres individus dont le projet de famille croise le sien. En naissent des familles sur-mesure et poreuse, où chacun entre et sort, suivant les fluctuations des affections, grâce à l'instrument contractuel. Cet ajustement des désirs correspond au modèle du marché. Concrètement le marché de la famille idéale pourvoit à la satisfaction de divers projets tous légitimes puisque voulus. Le lien en est l'affection, le centre en est l'enfant. Le marché offre des prestations nouvelles, que sont le conjoint idéal et plus encore l'enfant idéal, devenu joyau.

L'idée de marché a triomphé.

Oct. 24, 2014

Publications

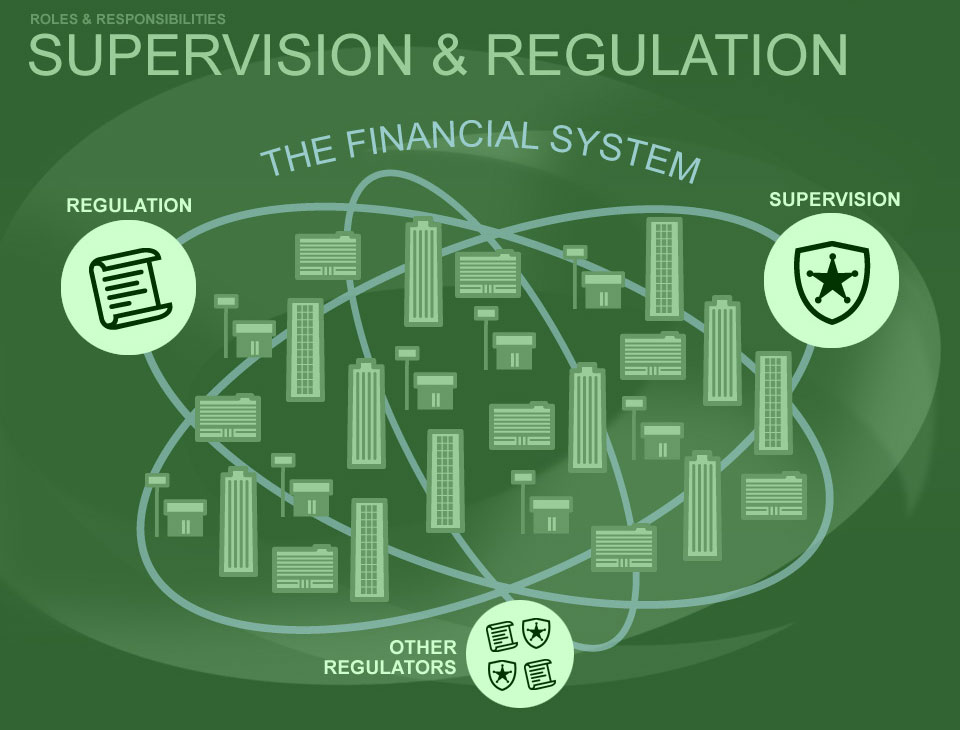

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La nature prométhéenne du droit en construction pour réguler la banque et la finance, in Rapport Moral de l'Argent dans le Monde 2014, Régulation. Gouvernance. Complexité dans la finance mondialisée, Association d'Économie financière, 2014, p.37-48.

On croit que le droit est plus que jamais puissant en régulation bancaire et financière : il envahit tout et apparait sous sa forme la plus terrible qu'est le droit pénal et le droit administratif répressif. Cela ne paraît que le début : tout est droit ! Il faut pourtant considérer que le droit est plus faible que jamais.En effet, si le droit de régulation bancaire et financière est devenu avant tout répressif, c'est parce qu'il est faible. Il n'est plus que la voie d'exécution d'une multitude de règles microscopiques, une sanction s'adossant à toute prescription. Mais la répression a perdu son autonomie, tandis qu'elle se débarrassait des droits de la défense. Plus encore, le droit s'est dégradé en réglementation. La régulation va vers un amas aléatoire de prescriptions peu compréhensibles, dans un droit qui s'essouffle à poursuivre l'imagination des opérateurs. Alors que ceux-ci auraient besoin d'un droit qui fixe par avance et clairement des lignes. C'est donc un droit faible et de mauvaise qualité vers lequel la régulation bancaire et financière va et par lequel elle est envahie. Le juriste ne peut qu'être tout aussi chagriné que le financier.

Cet article a été établi à partir d'un working paper.

Oct. 23, 2014

Publications

Accéder à la présentation du colloque.

Ce Working paper a servi également de base à un article paru dans la Revue Concurrences.

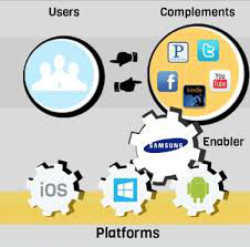

Parce qu'il est difficile de réguler un "marché biface", sauf le temps fugace du contrôle des concentrations, l'idée accessible est de réguler directement l'entreprise qui tire tout son pouvoir de sa position sur une telle structure de marché.

On peut, comme le propose le Conseil d'État, dans son Rapport annuel Le numérique et les droits fondamentaux, considérer que la prise en considération par le droit de cette situation nouvelle doit prendre la forme d'une reconnaissance de la notion de "plateforme", pour l'ériger en catégorie juridique et lui associer une obligation de loyauté, sous la surveillance du régulateur des données personnelles.

L'on peut aussi recourir à une notion plus générale, ici utilisée, d'"entreprise cruciale", à laquelle correspondent des entreprises comme Google, FaceBook, Amazon, etc., parce que ces entreprises remplissent les critères de la définition, à la fois négative et positive de l'entreprise cruciale. La puissance publique est alors légitime, sans que l'État ait à devenir actionnaire, à se mêler de la gouvernance des entreprises et à surveiller les contrats, voire à certifier ceux-ci, comme en finance, sans exiger de l'entreprise ainsi régulée un comportement moral, car ces entreprises privées doivent par ailleurs poursuivre leur fin naturelle constituée par le profit, le développement et la domination, moteur du développement économique. Le développement technologique des plateformes n'en serait pas entravé, tandis que l'aliénation des personnes que l'on peut craindre pourrait être contrée.

Oct. 20, 2014

Publications

L'on reconnait aujourd'hui l'intérêt et les bienfaits de la régulation, non seulement en économie grâce au récent Prix Nobel de Jean Tirole , mais encore plus encore dans l'intérêt reconnu au "droit de la régulation". Je serai parmi les premiers à soutenir le propos.

L'on reconnait aujourd'hui l'intérêt et les bienfaits de la régulation, non seulement en économie grâce au récent Prix Nobel de Jean Tirole , mais encore plus encore dans l'intérêt reconnu au "droit de la régulation". Je serai parmi les premiers à soutenir le propos.

Mais l'on ne peut "réguler" ce qui atteint d'une illicéïté absolue. Or, la convention de maternité pour autrui (GPA) est illicite, et cela d'une façon absolue. Dès que cette pratique social est apparue et a pris le masque d'une association bienfaisante, en 1991, le juge l'a dit. La "régulation" n'y change rien.

Oct. 15, 2014

Publications

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Le droit économique se concevant d'une façon instrumentale, il se dessine et s'apprécie à partir des buts qu'il sert et poursuit.

L'instrument juridique est utilisé pour sa puissance normative dans le secteur de l'énergie. Il l'est parfois dans l'objectif de la concurrence, mais celui-ci est difficile à atteindre, comme le montre la force d'inertie des systèmes nationaux.

Cela peut paraître contrariant mais fondamentalement la concurrence n'est pas l'objectif principal du secteur de l'énergie. La concurrence n'en est pas exclue : elle est son objectif adjacent.

Ainsi, lorsque la concurrence permet au consommateur de plus aisément bénéficier du bien commun, elle est bienvenue. Lorsque la concurrence fait s'articuler à la fois la protection de l'environnement, le souci de l'eau, la construction du lien social, l'autonomie à long terme, la sécurité, elle est de droit. Mais lorsqu'elle ne concrétise pas spontanément ces objectifs, elle n'est pas première.

La concurrence ne peut alors que venir en soutènement du droit de la régulation, y compris dans la dimension politique de celui-ci. C'est alors aux États ou aux politiques de l'Union européenne de prendre le pas sur une application mécanique et neutre de l'ajustement des offres et des demandes.

Lire le working paper sur lequel l'article s'appuie et dans lequel les références techniques sont disponibles.

Oct. 12, 2014

Publications

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites.

Or, les conventions de maternité pour autrui, même si on les imagine faite à titre gracieux, l'enfant étant remis dans un geste de "don magnifique" sont atteintes d'une illicéité absolue.

Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation auxquelles certaines songent, qu'il s'agisse d'une régulation "éthique", d'une régulation par des mécanismes ex ante (réglementation et autorité administrative) ou des mécanismes ex post (contrôle du juge). L'exemple britannique le montre.

Ainsi, la régulation est inapplicable et ne peut être appelée pour légitimer les conventions par lesquelles les femmes s'offrent, leur grossesse leur permettant d'offrir leur bébé à la naissance. En effet, le droit défend les personnes, ici les femmes et les enfants, présents et futurs, en les empêchant de se transformer ou d'être transformés en choses.

Oct. 9, 2014

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avocat et ordre. Être moderne sans se perdre" du droit", in J.-L. Forget et M.-A. Frison-Roche (dir.).Avocats et ordres du 21e siècle, coll "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2014, p. 199-222.

____

____

📕lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié

____

► Résumé de l'article : L'avocat s'est construit, se définit et continuera de se définir par sa déontologie, dont l'Ordre est le concepteur et le gardien. Cette déontologie a en son cœur l'indépendance de l'avocat, une indépendance qui le marque et le distingue. Cette force explique l'intimité qui existe entre l'avocat et l'Ordre auquel il appartient et dont il dépend, les règles que l'Ordre lui applique devant lui demeurer intimes.

Cela n'empêche en rien que le droit a une valeur économique et que le cabinet d'avocat est une entreprise, rendant un service et supportant des coûts. Plus encore, la rentabilité de cette entreprise est d'autant plus nécessaire que l'avocat doit, par devoir et donc par nature, assurer des tâches qui ne sont pas rentables, comme l'aide au plus faible.

C'est pourquoi les enjeux de la profession d'avocat sont les mêmes que les enjeux des Ordres : il s'agit de développer l'esprit d'entreprise dans tous les cabinets d'avocats, que l'Europe les porte et que les technologies les aide. De la même façon, les Ordres doivent permettre aux avocats de demeurer ce qu'ils sont par essence sans en mourir économiquement, c'est-à-dire ceux qui défendent et conseillent en échange de rien ni dépendre de personne. Cela nécessite un dialogue renouvelé aussi bien avec les compagnies d'assurance qu'avec les pouvoirs publics, l'aide juridictionnelle autant aussi bien question d'argent que question de valeur fondamentale.

________

Oct. 9, 2014

Publications

L'ouvrage collectif a été réalisé dans le cadre de la Conférence générale des Bâtonniers.

L'ouvrage collectif a été réalisé dans le cadre de la Conférence générale des Bâtonniers.

A partir des travaux des Commissions réunissant tous les Bâtonniers et après des Etats généraux des Ordres qui se sont réunis le 3 octobre 2013, l'ouvrage restitue cette réflexion collective.

Elle a pour but de remettre à plat ce qui fait à la fois l'unité de la profession d'avocat, malgré la diversité des métiers en son sein, et ce qui l'expose à tous les dangers : le cabinet d'avocat est tout autant une entreprise, qui rend un service sur un marché, et le lieu dans lequel viennent des personnes en attente de droit, en attente de justice, l'avocat devant demeurer celui par laquelle la vertu de justice se concrétise.

Sept. 8, 2014

Publications

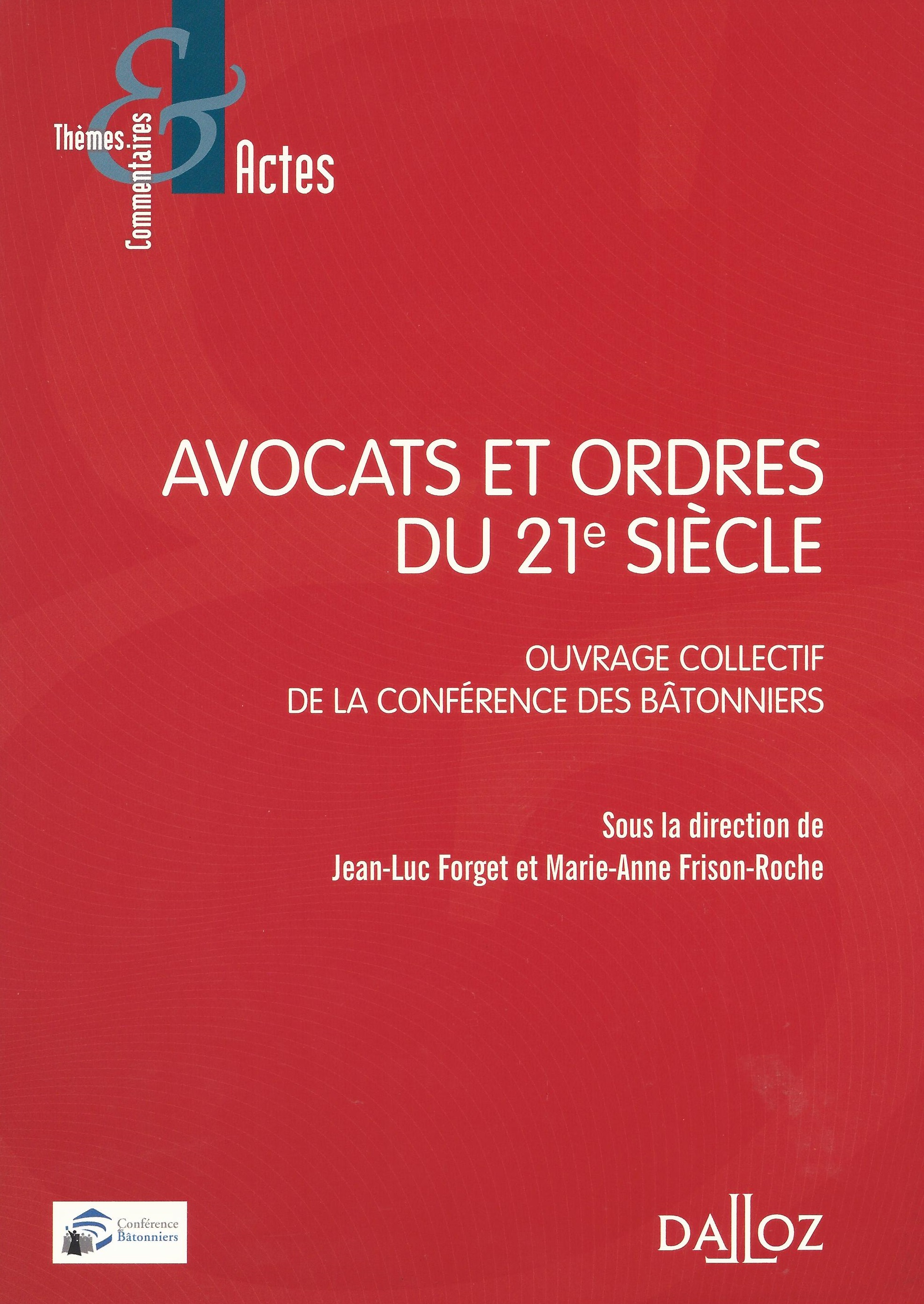

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le 26 août 2014, la commission d'instruction de la Cour de justice de la République a mis en examen Madame Christine Lagarde. Le texte utilisé pour y procéder est l'article 432-16 du Code pénal qui permet de reprocher, au titre de faute pénale, la "négligence" d'un dépositaire de l'autorité publique qui a permis à un tiers de détourner des fonds publics.

Le comportement de Madame Christine Lagarde est celui qu'elle a eu lorsqu'elle était alors Ministre des Finances et de l'Économie, en décidant de recourir à l'arbitrage pour trouver une issue aux multiples contentieux opposant indirectement l'État et le groupe Bernard Tapie, puis en décidant de ne pas former un appel-nullité contre la sentence arbitrale de 2008.

Cette mise en examen est une atteinte à la séparation des pouvoirs, qui est un principe constitutionnel majeur, visé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui rappelle que sans ce principe "il n'y a point de Constitution".

Il s'agit d'une mise sous tutelle du Politique par les magistrats. En effet , un ministre, parce qu’il est ministre et non pas administrateur, doit pouvoir décider. Doit pouvoir ne pas suivre l’opinion de son administration.

Ne pas l'admettre, c'est de la part des magistrats non seulement ne pas suivre toute la jurisprudence mais encore violer le coeur de la Constitution française.

Aug. 4, 2014

Publications

The family is built on one basic idea which is so powerful that legal rules are organised around it as spontanely. But if the paradigm is changing, then all the rules change with the strength of the evidence.

However, in the 1970s, we changed paradigm. Previously, for millennia, the basic idea was the family as a group. Depending on the time or period, the group has varied in its contours, squares and powers granted to individual members, but the idea of group was acquired. Family was a group which was a part of the social group, kept by the State.

From the 1970s, the family becomes the developed project done by a free and independent person. This project designed by a person wishing to build family that suits him or her will result in the fact that the individual meets other individuals whose family project crosses his or her. Contract becomes the perfect tool for these home-made families This desires adjustment corresponds to the market model. Concretely, market of ideal family provides services for satisfaction of various projects, all legitimate as expression of desir. The sufficient link between individuals is affection and will, the center is the child. The market offers new perspectives, such as ideal partner and even more perfect child, becoming jewel. The idea of Market has triumphed.

July 24, 2014

Publications

At first glance, only areas are regulated and the State doesn't enter private enterprises.

But the imperative is reversed when a company absorbs the entire area, or when a firm has the project to absorb the area, such as Google has. The firm becomes "crucial" and the State must enter the company and intervene.

It is necessary to give the definition of a "crucial firm". A firm is "crucial", in a negative sense, when its failures could cause the collapse of the system; a firm is positively "crucial" if through it the industry is facing the purpose to serve the future of the social group.

The State is then legitimate to enter the company to make its voice heard, sometimes to exercise its decision-making powers.

The competitive dynamism and power of property don't exclude the superimposition of the common concern for the future, which some call the general interest.

June 24, 2014

Publications

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne et Servan-Schreiber, Pierre, La vente aux enchères des masques Hopi doit être suspendue car ils sont "hors-commerce", Huffington Post, 24 juin 2014.

June 11, 2014

Publications

Certaines femmes voudraient que le droit français change. Pour l'instant, celui-ci exige que les personnes qui sollicitent une procréation médicalement assistée (P.M.A.) justifient d'une "stérilité physique médicalement constatée". Elles demandent que cet article du Code de la santé publique soit modifié et la condition rayée.

Référence complète : Frison-Roche, Marie-Anne, Réponse à "Libération" et son "Manifeste des 343 fraudeuses", Huffington Post, 11 mai 2014.

Pour lire l'article, cliquez ici.

June 2, 2014

Publications

The expression "regulated company" may appear as an oxymoron : the State regulates areas (markets, networks, etc.) because of their structural failures, but the State doesn't enter a company that develops its activities autonomously.

The expression "regulated company" may appear as an oxymoron : the State regulates areas (markets, networks, etc.) because of their structural failures, but the State doesn't enter a company that develops its activities autonomously.But on reflection, it is sometimes necessary to "regulate a company" and this necessity is increasingly imposed. This is imperative if a company absorbs the entire area, because it is a monopoly or because it wants to become the heart of a crucial area, such as Google which has the project to become the future global brain. In a more general way, it is a necessity to locate businesses which are "crucial", banks are only one example, and organize, beyond supervision, providing direct regulation of such firms.

This regulatory power on critical firms must take the form of attendance of public power and policy within the company itself, so that the state interfere in decisions which social group suffers the consequences.

The control can go beyond this "public presence" to take the form of "public authority", the state ruling as operator. Under such conditions of "cruciality", the neutralization of "public enterprise" by the competition law must cease, the public company must be better recognized as a regulatory instrument in distance with the simple game of competition.

May 19, 2014

Publications

Référence complète : Abécassis, Éliette et Frison-Roche, Marie-Anne, Monsieur le Législateur, n'organisez pas l'effacement pour l'enfant de sa mère ou de son père, Huffington Post, 19 mai 2014

Une proposition de loi d'origine parlementaire a pour objet d'établir le statut du "beau-père" et d'organiser l'autorité parentale. Dans son article 11, il est prévu, à la lumière de l'exposé des motifs que lorsque les parents sont séparés, si l'un meurt, le juge peut prendre en considération l'impératif de "stabilité de l'enfant" pour le confie à son "beau-parent", son "parent social", plutôt qu'à l'autre parent, même si celui-ci avait l'autorité parentale. Cet effacement du parent de l'enfant, alors même que celui-ci vient de perdre l'autre parent, au profit de celui que l'on imagine comme un "parent social" est destructeur de l'enfant. L'enfant n'est plus qu'un jouet, à disposition des "droits" des beaux-parents. Les parents sont rétrogradés à être "parents biologiques". C'est inadmissible. Il faut absolument que le Législateur ne recopie pas une telle disposition qui lui est ainsi proposée.

May 15, 2014

Publications

April 25, 2014

Publications

This working paper was prepared as a basis for a contribution to a forthcoming volume of the collection Le rapport moral de l'Argent dans le Monde ( The Moral Report of Money in the World).

This working paper was prepared as a basis for a contribution to a forthcoming volume of the collection Le rapport moral de l'Argent dans le Monde ( The Moral Report of Money in the World).It develops the idea that everyone has the impression that the law is more powerful than ever in banking and financial regulation: Law invades everything and appears in its most terrible form that is criminal and repressive administrative law. It seems that the beginning of everything is Law !

But in reality, we must consider that the law is weaker than ever. Indeed, if the law of banking and financial regulation has become primarily repressive, it is because it is weak. It took the form of a multitude of microscopic rules and punishment is only lending its force to any prescription. Repression has lost its autonomy, and has become a sort of simple enforcement of civil multiple rules.

Moreover, the legislation degenereted into regulations. The Regulation goes into a random pile of incomprehensible and complexe requirements. On the contrary, the operators would need a law that fixed in advance and clearly a few strong lines of conduct.

So it is a weak and shoddy law which the banking and financial regulators are building for the future. It will be severe only because it will be weak and poorly done.

The lawyer will be be as chagrined as the financier is.

April 22, 2014

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Après la Loi Bancaire, le droit bancaire au milieu d'un gué, in 30 ans de Loi bancaire, Revue Banque & Droit, hors série, mars 2014, p. 88-94.

Cet article s’appuie sur une série de contributions, dont il fait la synthèse. Son objet est donc très général. Il fait le point sur les 30 ans qui se sont écoulés depuis l’adoption de la "Loi Bancaire" du 24 janvier 1984 et s’efforce de mesure ce vers quoi s’oriente la matière.

Il s'appuie lui-même sur un working paper élaboré pour construire le rapport de synthèse présenté lors du colloque.

A partir des diverses contributions, ce travail sur l’évolution du droit bancaire mesure que deux logiques sont en articulation, plus ou moins harmonieuses, entre l’organisation par la loi des relations contractuelles bilatérales entre la banque et ses clients, d’une part, et le souci de préservation du système bancaire et financier, d’autre part. La prévalence de celui-ci se marque de plus en plus, le droit financier semblant absorber alors le droit bancaire.

Pour que la sécurité juridique ne souffre pas de cette transformation, l’essentiel est que l’on conserve des définitions solides, dont la première est de savoir ce qu’est une banque.

Accéder à l'article.

Accéder au Working Paper, plus complet et plus explicite, avec notes de bas de page.

April 17, 2014

Publications

►Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?", in Revue Droit & Affaires, La compétitivité de la règle de droit, 11ième vol., Université Panthéon-Assas, avril 2014, p.140-157.

____

►Résumé de l'article : l'essentiel pour qu'une entreprise et/ou une place puissent se développer tient à ce qu'elle puisse anticiper.

Parce que le sujet porte sur le juge et le régulateur, et non pas sur toutes les sources du droit, ce qui mènerait sinon à traiter du thème de la sécurité juridique, il convient de déterminer ce que les entreprises sont en droit d'attendre d'un juge ou d'un régulateur.

Une entreprise est en train d'attendre de ceux-ci qu'ils ne soient pas "discrétionnaires", car ils n'ont pas de légitimité à l'être et l'effet de surprise est nuisible à l'économie.

Pour éviter des marges excessives de discrétion, il est inutile de fait de contrôler le juge, car il est lui-même le contrôleur et l'on s'épuise à chercher le gardien du gardien.

Le seul moyen est l'observation par l'autorité de régulation et par les juridictions d'une cohérence de principes auxquels elles se tiennent.

Dans le vocabulaire nord-américain, cela est désigné comme la "doctrine" des administrations et des cours.

Ainsi, la compétitivité de l'économie française sera favorisée par les régulateurs et par les juges, non pas parce qu'ils seraient plus doux, cléments et libéraux, mais parce qu'ils se tiendraient à une doctrine, laquelle réduiraient leur marge de discrétion, qui est la pire des choses pour la sécurité des investissements et de l'action vers le futur, définition même de l'entreprise.

____

Lire la quatrième de couverture du volume dans lequel la contribution a été publiée.

____

🧮 lire la présentation du colloque, son programme et la présentation de l'intervention orale, dont les slides.

____

📝lire l'article

____

🚧Lire le document de travail à partir duquel la présentation orale a été construite, duquel l'article a été tiré. Ce Working Paper a été ultérieurement mis à jour, en fonction de l'activité, les dates de mises à jour étant alors successivement mentionnées

________

March 18, 2014

Publications

Ce working paper est la base d'une contribution parue ultérieurement dans un numéro spécial de la Revue Concurrences.

Le fil conducteur est que la concurrence n'est pas le principe d'organisation du secteur énergétique, dont le secteur électrique dont partie. Par principe, il s'agit d'un secteur régulé.

Si la concurrence peut y trouver sa place, car elle n'est pas pour autant exclue, c'est d'une façon "adjacente".

En effet, parce que la concurrence produit de l'émulation, de l'innovation, de la réduction des coûts, elle est bienvenue lorsque rien ne s'y oppose. Plus encore, lorsque ces effets convergent vers les buts servis par la régulation, elle est doublement bienvenue.

Mais elle ne saurait être le principe du secteur de l'énergie, et cela d'une façon définitive car c'est d'une façon structurelle que ce secteur a par principe régulé.

Feb. 25, 2014

Publications

Par les évolutions technologique, le droit est en train de perdre son latin.

Par les évolutions technologique, le droit est en train de perdre son latin.

Notamment, il perd ses fondamentaux, issus du droit romain, sur lesquels il est pour l'instant construit. Le premier, c'est la summa divisio Personne/Chose.

Or, nous ne savons pas nous représenter juridiquement le monde en Occident autrement qu'à travers la notion de personne, qui produit par antinomie la notion de chose, dont la personne va disposer, car le "sujet" dispose du monde, lequel est composé de "chose" (Descartes)

Feb. 24, 2014

Publications

Feb. 18, 2014

Publications

► Référence générale : Frison-Roche, M.-A., Les décisions des juges et des régulateurs favorisent-elles la compétitivité des entreprises françaises ?, document de travail, février 2014.

____

Ce working paper a servi de base à un article publié dans la Revue Droit & Affaire

____

►Résumé du document de travail : Les agents économiques sont autant soucieux des régulateurs que des juges. Il est très difficile de mesurer la compétitivité des décisions de ceux-ci, en dehors des formules générales que l’on assène aisément sur la nécessité de rapidité, de prévisibilité et de sécurité. Mais ce sont des qualités que l’on demande à toute source de contrainte. En outre, concernant les décisions des juges et des régulateurs, la difficulté tient au fait qu’il est difficile de scinder une décision de la procédure qui la précède. Quand on interroge les économistes, ils disent que l’essentiel est que l’agent sache à quoi s’en tenir, pour maîtriser ensuite ses coûts. Pour cela, il faut précisément que ces décisions, quelle que soit leur nature juridique, constituent une « jurisprudence ».

Mais, en premier lieu, si l’on aborde la question d’une façon générale, pour que l’on puisse parler de « jurisprudence », il faut qu’il y ait un corps de « doctrine ». Ainsi, paradoxalement, les régulateurs ont davantage une jurisprudence que n’en produit le monde judiciaire, plus disparate. En second lieu, on ne peut avoir une vision si globale. Il convient de partir des cas. Ainsi, la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation est-elle « compétitive » ? Son dogmatisme, qui la rend coûteuse, ne la rendait-elle pas prévisible ?

Plus encore, un arrêt récent de la première chambre civile de la Cour de cassation qui récuse l’analyse économique du droit, revendiquant l’imperméabilité normative entre les deux ordres que sont l’économie et le droit, est-il compétitif ? Allant de plus en plus finement, puisque le droit devient de plus en plus casuistique, c’est une à une qu’il faut prendre les décisions. On peut, à titre d’exemples, prendre quatre décisions récentes du second semestre 2013, de la Cour de cassation, du Conseil d’État et de l’Autorité des Marchés Financiers.

____

Lire les développements du document de travail ⤵️