Food for thoughts

Oct. 24, 2014

Thesaurus : 01. Conseil constitutionnel

Oct. 23, 2014

Conferences

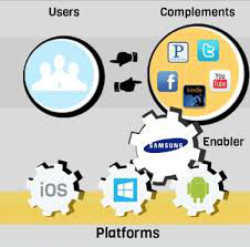

La théorie économique a montré la spécificité des "marchés bifaces", dont les plateformes numériques sont le parangon. Le droit a davantage de mal à en rendre compte, qu'il s'agisse de ployer sur eux les branches du droit, droit de la concurrence ou droit de la consommation par exemple, ou d'entreprendre de construire pour eux un droit ad hoc.

La piste ici proposée est de partir non pas tant de l'idée de marché mais du fait que leur configuration engendre pour certaines entreprises une puissance très spécifique, en ce que cela les rend "cruciales". Cette qualité, dont la notion est proposée en tant que catégorie juridique, justifierait que la puissance publique, sous une forme ou une autre, régulerait l'acteur lui-même.

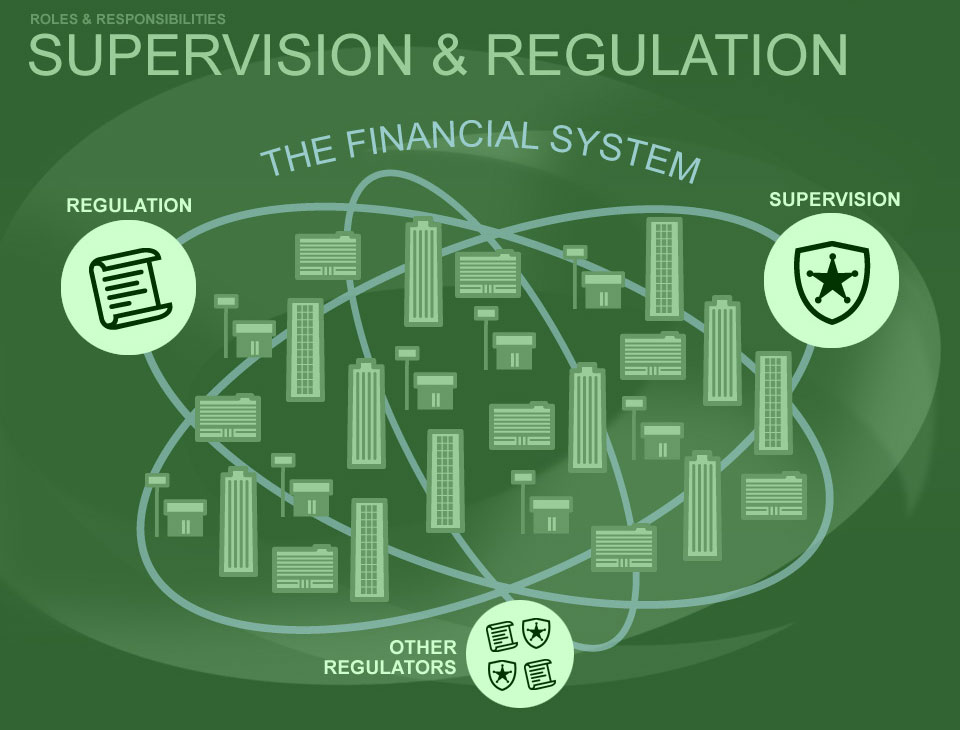

En effet, cela relève d'une perspective de réguler, puisqu'il s'agit de permettre sur le long terme le maintien d'objectifs a-concurrentiels, comme le pluralisme de l'information ou la protection des données personnelles. Mais la régulation ne peut porter sur les seuls comportements des agents, ou ne pénétrer à l'intérieur des entreprises qu'à certains pics de changements structurels, comme dans l'hypothèse de concentration, car des entreprises sont à ce point maîtresses que les critères habituels que sont les dominants sur le temps présent ou les seuls prix ne suffisent plus : l'État, ou le Régulateur, nouvelle forme crédible de la puissance publique, doit pouvoir dire son mot à l'intérieur de l'entreprise elle-même.

Accéder au programme du colloque.

Accéder au Working Paper servant de base à l'intervention.

Oct. 23, 2014

Publications

Accéder à la présentation du colloque.

Ce Working paper a servi également de base à un article paru dans la Revue Concurrences.

Parce qu'il est difficile de réguler un "marché biface", sauf le temps fugace du contrôle des concentrations, l'idée accessible est de réguler directement l'entreprise qui tire tout son pouvoir de sa position sur une telle structure de marché.

On peut, comme le propose le Conseil d'État, dans son Rapport annuel Le numérique et les droits fondamentaux, considérer que la prise en considération par le droit de cette situation nouvelle doit prendre la forme d'une reconnaissance de la notion de "plateforme", pour l'ériger en catégorie juridique et lui associer une obligation de loyauté, sous la surveillance du régulateur des données personnelles.

L'on peut aussi recourir à une notion plus générale, ici utilisée, d'"entreprise cruciale", à laquelle correspondent des entreprises comme Google, FaceBook, Amazon, etc., parce que ces entreprises remplissent les critères de la définition, à la fois négative et positive de l'entreprise cruciale. La puissance publique est alors légitime, sans que l'État ait à devenir actionnaire, à se mêler de la gouvernance des entreprises et à surveiller les contrats, voire à certifier ceux-ci, comme en finance, sans exiger de l'entreprise ainsi régulée un comportement moral, car ces entreprises privées doivent par ailleurs poursuivre leur fin naturelle constituée par le profit, le développement et la domination, moteur du développement économique. Le développement technologique des plateformes n'en serait pas entravé, tandis que l'aliénation des personnes que l'on peut craindre pourrait être contrée.

Oct. 22, 2014

Thesaurus : 06.1. Textes de l'Union Européenne

Référence complète : Directive 2014/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 modifiant la directive 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d'informations non financières et d'informations relatives à la diversité par certaines grandes entreprises et certains groupes

Oct. 15, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : PLANKENSTEINER, Marco, VAUPLANE, Hubert (de), Concurrence et secteur bancaire et financier : "Il faut sauver le soldat bancaire", in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, n° spéc. Revue Concurrence, oct. 2014, p.395-400.

Les étudiants de Sciences Po peuvent accéder au texte de l'article par le Drive de Sciences Po (dossier MAFR - Régulation).

Oct. 15, 2014

Publications

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Référence complète FRISON-ROCHE, M.-A., La concurrence, objectif adjacent dans la régulation de l'énergie, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Le droit économique se concevant d'une façon instrumentale, il se dessine et s'apprécie à partir des buts qu'il sert et poursuit.

L'instrument juridique est utilisé pour sa puissance normative dans le secteur de l'énergie. Il l'est parfois dans l'objectif de la concurrence, mais celui-ci est difficile à atteindre, comme le montre la force d'inertie des systèmes nationaux.

Cela peut paraître contrariant mais fondamentalement la concurrence n'est pas l'objectif principal du secteur de l'énergie. La concurrence n'en est pas exclue : elle est son objectif adjacent.

Ainsi, lorsque la concurrence permet au consommateur de plus aisément bénéficier du bien commun, elle est bienvenue. Lorsque la concurrence fait s'articuler à la fois la protection de l'environnement, le souci de l'eau, la construction du lien social, l'autonomie à long terme, la sécurité, elle est de droit. Mais lorsqu'elle ne concrétise pas spontanément ces objectifs, elle n'est pas première.

La concurrence ne peut alors que venir en soutènement du droit de la régulation, y compris dans la dimension politique de celui-ci. C'est alors aux États ou aux politiques de l'Union européenne de prendre le pas sur une application mécanique et neutre de l'ajustement des offres et des demandes.

Lire le working paper sur lequel l'article s'appuie et dans lequel les références techniques sont disponibles.

Oct. 15, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : MADER-SAUSSAYE, Reine-Claude, La concurrence dans le secteur bancaire : Un atout pour le consommateur, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, n° spéc. Revue Concurrence, oct. 2014, p.389-394.

Les étudiants de Sciences Po peuvent accéder au texte de l'article par le Drive de Sciences Po (dossier MAFR - Régulation).

Oct. 15, 2014

Blog

Dans cette courte présentation faite en juin 2014, le professeur Ejan MacKaay présente le mouvement Law and Economics.

Dans cette courte présentation faite en juin 2014, le professeur Ejan MacKaay présente le mouvement Law and Economics.

Auteur d'un ouvrage sur L'analyse économique du droit, dont on peut retrouver les développements dans un ouvrage anglophone, (Law and Economics For Civil Law Systems), appliquant cette méthode au système romano-germanique, Ejan MacKaay en fait une présentation très favorable.

Il insiste à juste titre sur le fait que le droit est inséré dans des mécanismes sociaux et qu'il est essentiel de tenir compte dès le départ des effets que le droit produit sur la société. Il souligne qu'il est rationnel de préférer la règle de droit qui aurait des effets sociaux les plus favorables. Il en déduit qu'il est donc pertinent d'étudier ces liens entre le droit et l'organisation économique de la société et de les prendre en considération dans la régulation sociale que constitue le droit.

On ne peut que souscrire à une telle présentation, tant la concision est remarquable (on sait qu'il faut beaucoup de maîtrise pour présenter en si peu de temps toute une matière, telle que Law and Economics).

La crainte que l'on ressent face à une telle école est que la démonstration de l'efficacité de telle règle de droit par rapport à telle autre passe du stade de l'information au stade de la prescription. En effet, l'efficacité n'est pas un critère absolu, c'est un critère relatif (l'on peut préfèrer une régle "juste" par exemple). En outre, vient un moment où l'auteur de la norme juridique doit choisir entre les solutions sociétaires, l'économie ne pouvant opérer seule "l'économie de la grandeur" (pour reprendre l'expression excellente de Laurent Thévenot et Luc Bolstanky).

Oct. 14, 2014

Thesaurus : Doctrine

Références complètes : Canivet, G., Prolégomènes à l'étude de la doctrine du Conseil constitutionnel en matière de concurrence, in BEHAR-TOUCHARS, Martine, CHARBIT, Nicolas et AMARO, Rafael (dir.), À quoi sert la concurrence ?, Paris, oct. 2014, p.423-428.

Les étudiants de Sciences po peuvent avoir accéder au texte de l'article via le drive de Sciences po, dossier "MAFR - Régulation".

Oct. 12, 2014

Publications

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

Certains évoquent la "régulation" comme solution pour rendre admissible les conventions de maternité pour autrui, appelées parfois "GPA". Ayant souvent travaillé sur l'idée, les objets et les techniques du "droit de la régulation", j'écris cette étude pour affirmer qu'il n'est concevable d'appliquer le droit de la régulation en matière de convention de maternité pour autrui.

En effet, quelle que soit l'hypothèse, on ne peut réguler que des situations licites.

Or, les conventions de maternité pour autrui, même si on les imagine faite à titre gracieux, l'enfant étant remis dans un geste de "don magnifique" sont atteintes d'une illicéité absolue.

Celle-ci n'est pas entamée par les techniques de régulation auxquelles certaines songent, qu'il s'agisse d'une régulation "éthique", d'une régulation par des mécanismes ex ante (réglementation et autorité administrative) ou des mécanismes ex post (contrôle du juge). L'exemple britannique le montre.

Ainsi, la régulation est inapplicable et ne peut être appelée pour légitimer les conventions par lesquelles les femmes s'offrent, leur grossesse leur permettant d'offrir leur bébé à la naissance. En effet, le droit défend les personnes, ici les femmes et les enfants, présents et futurs, en les empêchant de se transformer ou d'être transformés en choses.

Oct. 9, 2014

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Avocat et ordre. Être moderne sans se perdre" du droit", in J.-L. Forget et M.-A. Frison-Roche (dir.).Avocats et ordres du 21e siècle, coll "Thèmes et commentaires", Dalloz, 2014, p. 199-222.

____

____

📕lire une présentation de l'ouvrage dans lequel l'article est publié

____

► Résumé de l'article : L'avocat s'est construit, se définit et continuera de se définir par sa déontologie, dont l'Ordre est le concepteur et le gardien. Cette déontologie a en son cœur l'indépendance de l'avocat, une indépendance qui le marque et le distingue. Cette force explique l'intimité qui existe entre l'avocat et l'Ordre auquel il appartient et dont il dépend, les règles que l'Ordre lui applique devant lui demeurer intimes.

Cela n'empêche en rien que le droit a une valeur économique et que le cabinet d'avocat est une entreprise, rendant un service et supportant des coûts. Plus encore, la rentabilité de cette entreprise est d'autant plus nécessaire que l'avocat doit, par devoir et donc par nature, assurer des tâches qui ne sont pas rentables, comme l'aide au plus faible.

C'est pourquoi les enjeux de la profession d'avocat sont les mêmes que les enjeux des Ordres : il s'agit de développer l'esprit d'entreprise dans tous les cabinets d'avocats, que l'Europe les porte et que les technologies les aide. De la même façon, les Ordres doivent permettre aux avocats de demeurer ce qu'ils sont par essence sans en mourir économiquement, c'est-à-dire ceux qui défendent et conseillent en échange de rien ni dépendre de personne. Cela nécessite un dialogue renouvelé aussi bien avec les compagnies d'assurance qu'avec les pouvoirs publics, l'aide juridictionnelle autant aussi bien question d'argent que question de valeur fondamentale.

________

Oct. 4, 2014

Blog

Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de "garde").

Un couple divorce. L'enfant a sa résidence habituelle chez le père (ce que l'on continue le mécanisme de "garde").

La mère de l'enfant, alors âgée de 8 ans, ouvre à celle-ci un compte FaceBook.

Au bout de quelque temps, le père saisit le Juge aux Affaires Familiales (JAF) pour obtenir la fermeture de ce compte.

Le juge ne le déboute pas, en estimant que cela ne relève pas de son office.

Au contraire, il y procède, en estimant qu'il est de l'intérêt de cette enfant qu'elle ne dispose plus d'un compte FaceBook, en ce que celui-ci a contribué à la "désocialiser".

Cela justifie donc pour les juges de première instance, comme pour les juges d'appel dans leur arrêt du 2 septembre 2014, qu'un ordre soit donné à la mère de l'enfant de fermer immédiatement le compte.

Oct. 3, 2014

Conferences

If one admits that Regulation is identified by the balancing of the principle of competition with another principle, a-competitive or anti-competitive, then peace is destined to slip into this technical definition of Regulation . So, it is possible to conceive relagulating of trade in terms of peace.

If one admits that Regulation is identified by the balancing of the principle of competition with another principle, a-competitive or anti-competitive, then peace is destined to slip into this technical definition of Regulation . So, it is possible to conceive relagulating of trade in terms of peace.Indeed, if we consider that liberalism has links with competition, we can instead consider economic mechanisms which are "colored" by the concern for social justice, equitable distribution of wealth. For example the construction of infrastructure for the future common good can be interpreted as being relied on the concept of peace, conceived as Kantian project. Organized in this sensee, the regulation belongs to the public international law.

But we can design a system in a more economic perspective, more for the right business. Thus, the example "oil against food" program that you can just read it as a regulation of commerce, shows this sort of trade regulation is built to engender peace negatively preventing build up war chests and allowing the citizens to be transformed in consumers.Furthermore, when the limitation of the rights of creditors had been done by CERDI , it had been on behalf of the right of States to exercise a power expressly to "regulate" its money in disfavor th creditors but to bring peace through devaluation so that citizens can remain consumers.

Can we go further? Can we go beyond casuistry?

Oct. 1, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : SANDEL, Michael J., Ce que l'argent ne saurait acheter, préface de Jean-Pierre Dupuy, Seuil, 2014, 322 p.

Sept. 19, 2014

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Sunstein, Cass R., Valuing Life. Humanizing the Regulatory State, University of Chicago Press, 2014, 240 p.

Consulter la table des matières.

Lire la quatrième de couverture.

Sept. 7, 2014

Blog

Le couple "fait/droit" est un couple de contraires qui constitue un élément de base des systèmes juridiques. Le fait est donné et le droit est construit par ceux qui ont le pouvoir d'émettre du droit.

La question ne paraît guère avoir de sens, puisque "les faits sont les faits" tandis que le droit se détecterait par la source. Cela signifierait qu'on en repère les "auteurs", à savoir le législateur, le juge, les contractants, et que ceux-ci, parce qu'ils sont "sources de droit", ne peuvent dire que du droit. Celui-ci est donc "artificiel" : le droit est une construction, alors que les faits appartiennent au donné. Par exemple, la loi est une construction de langage, qui n'existait pas avant que le Législateur n'utilise sa puissance performative. Alors que les faits préexistent à l'intervention puissante des auteurs du droit. Par exemple, les êtres humains existent, c'est un fait, avant que le droit n'en déclarent deux étant mariés l'un à l'autre. Ainsi, à première vue, personne ne "pose" un fait. Un fait "s'im- pose". Le droit s'ouvre aux faits qui l'entourent, même si le droit, parce qu'il est puissant et dogmatique, peut faire plier les faits, peut les sanctionner (ce qui est encore une façon d'admettre leur existence).

La question ne paraît guère avoir de sens, puisque "les faits sont les faits" tandis que le droit se détecterait par la source. Cela signifierait qu'on en repère les "auteurs", à savoir le législateur, le juge, les contractants, et que ceux-ci, parce qu'ils sont "sources de droit", ne peuvent dire que du droit. Celui-ci est donc "artificiel" : le droit est une construction, alors que les faits appartiennent au donné. Par exemple, la loi est une construction de langage, qui n'existait pas avant que le Législateur n'utilise sa puissance performative. Alors que les faits préexistent à l'intervention puissante des auteurs du droit. Par exemple, les êtres humains existent, c'est un fait, avant que le droit n'en déclarent deux étant mariés l'un à l'autre. Ainsi, à première vue, personne ne "pose" un fait. Un fait "s'im- pose". Le droit s'ouvre aux faits qui l'entourent, même si le droit, parce qu'il est puissant et dogmatique, peut faire plier les faits, peut les sanctionner (ce qui est encore une façon d'admettre leur existence).

Mais les choses ne sont pas si simples ....

Il est si difficile de savoir ce qu'est un fait ... d'en dessiner les contours ... de distinguer une notion de fait d'une notion de droit ...

Celui qui a le pouvoir à l'intérieur du système juridique de raconter les faits, le pouvoir de la narrativité, le pouvoir de faire advenir les faits à l'intérieur de l'espace normatif du droit, a sans doute un pouvoir plus grand que celui de dire le droit.

Sept. 6, 2014

Blog

L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 septembre 2014,Germanwings , illustre parfaitement ce qu'est la méthode juridique.

L'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 septembre 2014,Germanwings , illustre parfaitement ce qu'est la méthode juridique.

La qualification est l'exercice juridique par excellence. C'est en elle que réside le véritable pouvoir du droit.

Elle consiste à faire entrer un fait dans une catégorie juridique afin de lui appliquer le régime juridique attaché à cette catégorie juridique. Ainsi, suivant que le fait est "subsumé" dans cette catégorie ou ne l'est pas, le régime lui sera appliqué ou non.

Par exemple, si l'on considère qu'un voyageur est "arrivé" plus ou moins tard dans le long processus de l'atterrissage de l'avion et de son débarquement, cela sera plus ou moins profitable pour la compagnie aérienne. En effet, celle-ci doit une compensation financière au voyageur victime d'un "retard". Encore faut-il connaître son "heure d'arrivée". Encore faut-il déterminer juridiquement ce qu'est le fait pour un voyage d'"arriver".

Pour limiter les cas de compensation, les compagnies aériennes ont fixé contractuellement le moment d'arrivée des voyageurs, à l'instant où l'appareil touche le sol, ce qui réduit les hypothèses de retard et donc le nombre de fois où elles devront de l'argent. Mais le pouvoir des parties à manier les qualifications a des limites.

C'est le juge qui fixe ces limites, exemple du conflit permanent entre le pouvoir des contractants, ici bien inégaux (compagnies aériennes versus passagers) et le pouvoir du juge. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt du 4 septembre 2014, Germanwings, affirme que le contrat ne peut définir d'autorité ce qu'est une "arrivée". Elle opère elle-même cette opération, et le fait au regard du droit du passager à obtenir compensation pour cause de regard.

Ainsi la volonté contractuelle ne peut pas tout, surtout lorsqu'une partie (compagnie aérienne) est beaucoup plus puissante que l'autre (passager). Le juge écarte cette volonté pour analyser la réalité des choses, en se souciant avant tout de la personne faible, ici le passager.

Sept. 6, 2014

Blog

On ne sait plus si la propriété intellectuelle est une discipline juridique ou une discipline économique. C'est une des question qui court tout le long de l'ouvrage que dirige Michel Vivant, Droit et Économie de la propriété intellectuelle, qui vient de paraître.

On ne sait plus si la propriété intellectuelle est une discipline juridique ou une discipline économique. C'est une des question qui court tout le long de l'ouvrage que dirige Michel Vivant, Droit et Économie de la propriété intellectuelle, qui vient de paraître.

On peut penser qu'il s'agit là d'une vaine dispute. On constatera que les travaux les plus nombreux et les plus "inventifs" sont le fait d'économistes. Le fait que cet ouvrage soit construit par les juristes et par des économistes soutient donc qu'à tout le moins la propriété intellectuelle est fortement une discipline économique. Le droit serait donc un outil économique.

En viendrait-on à oublier que le droit de propriété n'est pas "naturel" ? Que lorsqu'il s'agit d'une "propriété intellectuelle", celle-ci est attribuée par l'État, qu'elle résulte de l'imperium du droit ?

Parfois, on semble l'oublier pour penser la propriété comme simple outil. Il conviendrait alors de l'écarter en conséquence si la performance est moindre que d'autres mécanismes, par exemple le droit à rémunération.

L'analyse économique du droit dessine de plus en plus la propriété intellectuelle en la confrontant aux enjeux du système économique, dans une définition purement fonctionnaliste du droit, en césure du droit de propriété "ordinaire".

Pourquoi pas. Mais cet ouvrage est suffisamment raisonnable pour à la fois faire large place aux analyses économiques et rappeler qu'il s'agit de mécanismes juridiques, en cela "créés" par le droit, insérés dans une logique juridique d'ensemble, et qu'il faut aussi la prendre en considération. Ainsi, les titulaires de droits de propriété intellectuelle doivent pouvoir défendre leur droit subjectif comme le font les autres propriétaires.

Il fût sans doute un temps où il fallait suggérer que le droit prenne "en considération" l'analyse économique. Peut-être le temps est-il venu de rappeler que dans les mécanismes juridiques, les fondamentaux du droit ne doivent pas être passés en perte du seul fait que l'impératif économique le suggérerait.

Aug. 31, 2014

Blog

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

L'ouvrage de Stéphane Voisard est très intéressant car il montre que des personnes privées sont intégrées par la puissance publique pour que le système de supervision des banques soit efficace. Il faut mais il suffit que ces personnes soient des experts fiables et crédibles.

Il montre tout à la fois que c'est une conception assez générale du droit administratif.

Son ouvrage démontre que cet état du droit et de sa pratique dépasse la distinction du droit public et du droit privé.

Aug. 26, 2014

Editorial responsibilities : Direction de la collection "Droit et Économie", L.G.D.J. - Lextenso éditions (30)

Référence complète : Vivant, M.( dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, coll. "Droit et Économie", LGDJ - Lextenso, 2014, 194 p.

Il s'agit du 24ième volume de la collection "Droit et Économie".

Sous la direction de Michel Vivant, le fil de l'ouvrage reprend ce qui avait été le principe des conférences organisées par Marie-Anne Frison-Roche avec Guy Canivet à la Cour de cassation, à l'initiative de la Chaire Régulation, à savoir prendre un objet concret, sur lequel se posent une compétence d'une part économique, d'autre part juridique.

Ici, la propriété intellectuelle s'y prête particulièrement bien, puisque celle-ci est déjà un mixte de droit et d''économie. Elle est de plus en plus. On en viendrait bientôt à oublier que cela fût du droit pour croire qu'il ne s'agit que d'une branche de l'économie, à travers le souci de l'innovation notamment.

Dans cet ouvrage, c'est donc sous le double regard du droit et de l'économie que les enjeux de la propriété intellectuelle sont posés.

Lire la quatrième de couverture.

Lire la table des matières.

Consulter l'ensemble de la collection dans laquelle l'ouvrage a été publié.

Aug. 7, 2014

Blog

The regulatory authority of the North American telecommunications (Federal Communications Commission - FCC) adopted a position 5 August 2014 to admit that the service providers charge users for the service of priority access to content. For some commentators, allowing this monetization, the FCC has "killed" the "net neutrality".

The regulatory authority of the North American telecommunications (Federal Communications Commission - FCC) adopted a position 5 August 2014 to admit that the service providers charge users for the service of priority access to content. For some commentators, allowing this monetization, the FCC has "killed" the "net neutrality".Immediately, President Barack Obama is strongly opposed to this position on behalf of the principle known as "net neutrality."

The Washington Post, in its presentation of this reaction of the President, described it as "populist".

Basically, it comes to choosing whether you prefer to favor companies that produce content and containing or to favor search engines. It is true that the search engines, whose business model relies heavily on the legal principle of "net neutrality" are American firms, like Google. On the other hand, many companies that carry the content and can therefore monetize the service of access to a priority basis are divided to more evenly around the world, including being located in Europe.

Aug. 6, 2014

Blog

In its judgment of 23 July 2014, MM. B., A. et C., the Conseil d'Etat (French Council of State) shall transmit a Question prioritaire de constitutionnalité - QPC (Priority Question of Constitutionality) to the Conseil constitutionnel (French Constitutional Council) about the compliance of the procedural organization of the Cour de discipline budgétaire et financière - CDBF (French Court of fiscal and financial discipline) in terms of constitutional principle impartiality.

In its judgment of 23 July 2014, MM. B., A. et C., the Conseil d'Etat (French Council of State) shall transmit a Question prioritaire de constitutionnalité - QPC (Priority Question of Constitutionality) to the Conseil constitutionnel (French Constitutional Council) about the compliance of the procedural organization of the Cour de discipline budgétaire et financière - CDBF (French Court of fiscal and financial discipline) in terms of constitutional principle impartiality.Indeed, the jurisprudence of the Constitutional Council has incorporated in the constitutional corpus the principle of impartiality, objectively designed as judicial jurisprudence and the jurisprudence of the European Court of Human Rights have done and have imposed the organs exercising power sanction must give to see their impartiality (definition of the "objective impartiality") to third parties who must have confidence in this body which has power to impose sanctions.