Food for thoughts

June 19, 1999

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, L’injustice racontée aux enfants. De la littérature au droit, in L’avenir du droit, Mélanges François Terré, Dalloz-PUF-Jurisclasseur, 1999, pp.199-208.

Marcel Aymé écrivit une nouvelle : "Classes A et B". Il y narre un conte dans lequel des enfants, certes coupables d’une espiéglerie, sont pourtant victimes d’une injustice de la part du professeur, car celui-ci décrète un enfant coupable, sans preuve, par pur préjugé. Un tel écrit peut être analysé selon la méthode du mouvement "Droit et littérature".

Lire le résumé de l'article ci-dessous.

June 15, 1999

Publications

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "L’immatériel à travers la virtualité", in Archives de Philosophie du Droit (APD), Le droit et l’immatériel, t.43, 1999, Sirey, pp.139-148.

____

► Résumé de l'article : Après avoir rappelé que le Droit lui-même est un système virtuel en tant qu'il ne peut prendre en charge et gouverner les concrétudes que par l'abstraction, l'article distingue deux sortes de virtualités. La première est celle qui permet au Droit de régir immédiatement le futur en prenant la réalité concrète présente et en y discernant son futur (la dynamis aristotéliscienne), ce qui lui permet de gouverner le futur.

Ainsi alors que le Législateur par nature régir le Futur parce qu'il en aurait seul le pouvoir légitime (prohibition des pactes sur succession future), en déplaçant ainsi la vision de la situation présente, les parties elles-mêmes peuvent se saisir de la situation future, si celle-ci est déjà présente. L'exemple de la vente en l'état futur d'achèvement ou de la vente de bois coupé, vente mobilière réalisée au moment où l'arbre est encore enraciné. Mais le Droit demeure très prudent dans ce déplacement car l'on ne connait pas le futur (jurisprudence sur la perte de chance) et il faut être sûr de la présence de ce futur dans le présent.

L'autre hypothèse de virtualité, saisie davantage par la conception platonicienne, est celle du reflet. Il existe désormais des objets "virtuels". Ils le sont définitivement, l'écoulement du temps ne les modifiant pas. Il s'agit des hologrammes et des multiples représentations du monde qui constituent désormais des objets autonomes de celui-ci et ayant une valeur propre. De cette virtualité aussi, le Droit doit se saisir;

Le Droit a plus de mal à se saisir de la seconde virtualité que de la première, par exemple sur le terrain probatoire. Il convient de distinguer soigneusement les deux sens et de ne pas mêler le premier, solide et portant sur des biens corporels en devenir, et le second, plus hasardeux et portant sur des biens définitivement "virtuels" plein d'avenir.

________

April 10, 1999

Conferences

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « L’obligation et la volonté », in L’obligation, Association française de philosophie du droit, 10 avril 1999, Paris.

Cette conférence a servi de base à un article publié en 2000.

Jan. 27, 1999

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, La responsabilité des magistrats. Evolution d’une idée, JCP, éd G., 1999, I, 174, pp. 1869-1876.

Nov. 14, 1998

Conferences

Oct. 23, 1998

Thesaurus : Doctrine

July 10, 1998

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, « Les différentes définitions de la régulation » et « Les difficultés françaises face à la notion de régulation », in n° spécial des Petites Affiches, La régulation : monisme ou pluralisme ? , 10 juillet 1998, p.5 s. et p.24 s.

Lire les deux articles.

June 25, 1998

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le contrat et la responsabilité : Consentements, pouvoirs et régulation économique, RTD civ. 1998, p.43 s.

June 18, 1998

Conferences

June 13, 1998

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Le juge et son objet, in Mélanges Christian Mouly, Litec, 1998, pp.21-27.

____

_________

June 8, 1998

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Déontologie et discipline, in Les professions libérales, coll. « Travaux de l’Association Henri Capitant », L.G.D.J., 1998, p.103 s.

June 7, 1998

Publications

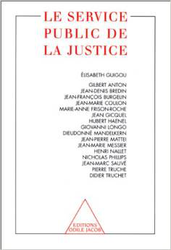

Référence complète : Coulon, J.-M., Frison-Roche, M.-A. et Haenel, H. (dir.), Le service public de la justice, éd. Odile Jacob, 1998.

Accéder à l'article de conclusion de Marie-Anne Frison-Roche et Hubert Haenel.

June 7, 1998

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne, Le service public de la justice. Conclusions ouvertes, in Le service public de la justice, éd. Odile Jacob, 1998, p. 183 s.

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

May 27, 1998

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Catala, P., Ébauche d'une théorie juridique de l'information, in Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex Machina, coll. "Droit, Éthique, Société", PUF , Paris, 1998, p.224-244.

Les étudiants de Sciences-po peuvent consulter l'article par le drive dans le dossier " MAFR- Régulation".

May 27, 1998

Thesaurus : Doctrine

Référence complète : Catala, P., La propriété de l'information, in Le droit à l'épreuve du numérique. Jus ex Machina, coll. "Droit, Éthique, Société", PUF , Paris, 1998, p.245-262

Les étudiants de Sciences-po peuvent consulter l'article par le drive dans le dossier " MAFR- Régulation".

May 13, 1998

Publications

April 16, 1998

Publications

Référence : Civ.,2ième, 4 novembre 1988, D.1989, p.609 s., obs. M.-A. Frison-Roche.

April 14, 1998

Publications

Référence : TGI Paris, 5 novembre 1997, D.1998, p.9 s., obs. M.-A. Frison-Roche.

April 8, 1998

Publications

Jan. 23, 1998

Publications

Dec. 17, 1997

Publications

July 24, 1997

Publications

July 5, 1997

Conferences

June 19, 1997

Publications

Référence complète : FRISON-ROCHE, Marie-Anne (dir.) Les enjeux de la pénalisation de la vie économique, coll. "Thèmes et commentaires", Dalloz, 1997, 210 pages.

June 4, 1997

Publications

🌐suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

🌐s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Les offices du juge", in Jean FOYER, Auteur et législateur, Mélanges Jean Foyer, PUF, 1997, pp.463-476.

____

_____

► Résumé de l'article : Si l'on reprend l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige. Ainsi le juge a le litige pour objet et l'on a pu douter que l'on avait encore à faire à du juridictionnel, dès l'instant qu'il n'existait plus de conflictuel. Ainsi, la justice doit toujours se draper dans un apparat de violence, que rappelle le rouge, et le glaive n'est jamais loin, tandis que la force du jugement est relayée par la puissance publique. La violence du terme "trancher" s'accommode mal du provisoire et la juridiction du référé serait un balbutiement d'office que seule l'urgence rend supportable. De la même façon, les voies de recours, qui paraissent à certains si naturelles, peuvent paraitre contre nature. L'autorité de chose jugée ne s'applique d'ailleurs qu'à l'égard de la première instance.

Mais trancher suffit-il pour que le deuxième office, l'apaisement du conflit, soit satisfait ? La force l'exacerberait plutôt. Il faut que la personne du juge dégage une autorité suffisante que l'ordre revienne par lui seul, pour l'adhésion des parties à la "raison judiciaire". Le jugement apparaît alors dans son dimension intellectuelle, sa rationalité étant supérieure à celle de la loi, qui se meut dans le Politique. Juger, c'est tout à la fois "convaincre et commander".

Dans ces conditions, le juge peut remplir son troisième office : concrétiser les règles de droit. En cela, le juge est le gardien du système juridique. La pyramide kelsénienne en est renversée, en ce que les "règles de droit applicables" visées par l'article 12 sont l'ensemble de l'ordre juridique, y compris supra-national.

Ce droit objectif, le juge devrait avoir l'obligation, et non pas seulement le pouvoir, de le relever d'office, car "la Cour connaît le droit" et c'est faire peu de cas du principe de légalité et de l'inégalité des parties que de ne pas concevoir l'application du Droit comme un devoir. En cela, c'est négliger la vertu de justice dont le juge a aussi la charge et qui doit toujours le conduire à protéger le faible.

La philosophique stoïcienne pose certes qu'on ne peut être juste que si l'on satisfait toutes les définitions de la justice en même temps. La pragmatique de l'évolution de l'institution judiciaire a fait selon les époques prévaloir tel ou tel office du juge. Ainsi, on semble aujourd'hui préférer un juge qui réconcilie à un juge qui tranche, un juge qui négocie à un juge qui restaure la légalité. On hiérarchise les offices, parce qu'on ne prétend plus à la vertu pleine de la justice. C'est pourtant elle que le Juge doit garder au cœur de son office, en concrétisant le Droit, que l'on ne doit pas opposer à la vertu de justice car si le juge se mettait à se draper dans la seule vertu de justice, qui n'est parfois que l'habit du pouvoir, c'est la rationalité juridique qui y perdait. Cette rationalité que l'article 12 du Code de procédure civile exprime sagement.