Matières à Réflexions

23 avril 2015

Publications

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., La Cour de justice de l'Union européenne, juge de la Banque centrale européenne, D.2015, 23 avril 2015.

Le pouvoir de la BCE de soutenir indirectement les Etats-membres est en cause devant la Cour de Justice de l'Union européenne. On sait que celle-ci n'y verra pas de contrariété avec les traités européens fondateurs, car la Cour ferait s'effondrer l'Europe, mais par ses conclusions l'Avocat général a déjà montré que les juges avaient barre sur le Banquier central.

Le système Check and Balance arrive en Europe.

22 avril 2015

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Le document répertorie de nombreux sujets qui ont été proposés en examen final ou en galop d'essai. Ces sujets ont choisi en équipe pédagogique (professeur d'amphi + maîtres de conférence dans les différents campus).

Concernant le galop d'essai, les copies sont corrigées par chaque maître de conférence, qui sait exactement ce que ses étudiants ont appris avec lui et corrige en conséquence. Pour l'examen final, les copies sont mélangées, chaque copie, anonyme, étant corrigée par l'un des membres de l'équipe, à partir d'indications données par le professeur d'amphi. Pour l'examen de rattrapage, si celui-ci prend la forme d'un examen oral, il se déroule avec le professeur d'amphi ; s'il prend la forme d'un écrit, les copies du campus de Paris sont corrigées par le professeur d'amphi et sur les campus en région par un enseignement de l'équipe pédagogique sur place.

Aussi bien en galop d'essai que dans l'examen final, l'on attend de l'étudiant qu'il articule d'une façon claire et structurée une pensée sur un sujet général, mais dont la dimension technique est également présente, sur lequel il convient de formuler une opinion personnelle.

Comme cela a été indiqué dans le livret d'enseignement, deux sujets sont proposés aux étudiants, ceux-ci choisissant de traiter l’un des sujets parmi les deux proposés.

Aucune documentation n’est autorisée. Cela se justifie parce que le maniement de la documentation juridique, par exemple un Code civil, est difficile et serait ici davantage un piège qu'une aide.

L’un des sujets est forcément une dissertation. L’autre peut être soit une dissertation, soit un exercice à partir d’un texte, d’une citation, soit une note de synthèse. Mais, du fait de la technicité de cet exercice, il n’y aura pas de "commentaire d’arrêt".

16 avril 2015

Base Documentaire : Doctrine

16 avril 2015

Organisation de manifestations scientifiques

Il s'agit d'une conférence-débat de Madame Christiane Taubira, Ministre de la Justice, garde des Sceaux

Lire le compte-rendu fait par le Ministère de la justice.

Lire l'article de Marie-Anne Frison-Roche, faisant suite : Les lignes de force de la réforme du droit français des contrats.

Cette conférence-débat a eu lieu à Sciences po (Paris), le 16 avril 2015, de 17h à 19h.

Son thème porte sur La réforme du droit des contrats.

La participation était sur invitation.

17h00 : Accueil et mot de bienvenue par Frédéric Mion, directeur de Sciences Po

17h05 : Présentation de la réforme du droit des contrats par Christiane Taubira, ministre de la justice, Garde des Sceaux

17h25 : Débat entre Christiane Taubira et deux dirigeants d’entreprise

- Rémi Cléro, Président Directeur Général d'Amore Pacific Europe

- Jean-Marc Janaillac, Président Directeur Général de Transdev

18h00 : Débat entre Christiane Taubira et les étudiants

Modération des débats par Marie-Anne Frison-Roche, professeur de droit à Sciences po.

5 avril 2015

Publications

Droit et Marché à première vue ne sont pas sur le même plan, l'un étant une construction, une invention humaine, l'autre étant des marchés. Mais depuis le XVIIIième en Europe, l'on a pareillement institué, donc inventé le "Marché".

Ces deux institutions ont un rapport dialectique, puisque c'est par le droit que le Marché a été construit. La puissance des institutions dépend de ceux qui les construisent mais surtout de la foi de ceux qui les contemplent. Or, si le Droit a construit le Marché, aujourd'hui la foi se tourne vers le Marché et la croyance d'une loi qui lui sera proche et naturelle le rend universel, transportant avec lui sa "petite loi" juridique qu'est le contrat et le juge qui y est inclus, l'arbitre.

Plus encore, parce tout cela n'est qu'affaires humaines et donc affaires de pouvoir, la place de l'Institution qui fût celle de la puissance, tirée de sa source, par exemple le Peuple Constituant, est en train de descendre en-dessous de ce qui est là, c'est-à-dire le fait. En effet, que peut-on contre un fait ? Seul Dieu, et donc une Assemblée parlementaire par exemple qu'il est aisé de destituer, peut prétendre lutter contre un fait. Or, le Marché est aujourd'hui présenté comme un fait, tandis que ce qui le gouvernent seraient des phénomènes naturels, comme l'attraction entre l'offre et la demande, le fait d'offre ce qui attire, le fait de demander ce que l'on désire. Dès lors, seul Dieu, souvent brandi avec grande violence, peut prétendre encore dire quelque chose contre cela.

Aujourd'hui, Droit et Marché sont face à face. Curieusement les juristes sont assez taisant, peut-être sidérés de la destitution du Droit. Mais c'est la question de la Loi première qui est en jeu. Dans l'esprit occidental, depuis la pensée grecque l'on a pensé le sujet et la personne comme étant première, c'est-à-dire posée sans condition. Si on pose comme loi première l'efficacité de la rencontre des offres et des demandes, le monde a changé. Un monde sans Personne, avec des êtres humains plus ou moins attrayant, plus ou moins demanding , le monde des puissances ayant remplacé le monde de la volonté égale de tous. La technique devient la préoccupation première. Le droit qui était "art pratique" et les lois faites pour l'homme, devient une technique et les juristes se devront alors d'être neutres.

Depuis quelques décennies, Droit et Marché sont donc face-à-face (I), mais le Marché semble en passe de dominer parce qu'il est en train de quitter le statut inférieur d'institution pour accéder à celui, universel, de fait (II). L'enjeu devient alors de mesurer les effets d'une telle évolution et de déterminer, si le Droit devait s'effacer, quelles normes viendrait le remplacer (III).

20 mars 2015

Publications

Le 18 mars 2015, Conseil constitutionnel a rendu sur QPC la décision M. John L.. et autres, que chacun va appeler "la décision EADS".

Il est clair que le cumul de poursuite à la fois pour manquement d'initié et pour délit d'initié est déclaré non-conforme à la Constitution. Enfin.

La question pertinente est celle de la portée de la décision.

La lecture de la décision montre que sa portée est considérable. En effet, la jurisprudence jusqu'ici, Conseil d'Etat et Conseil constitutionnel confondus, affirmaient per se qu'une sanction administrative ete qu'une sanction pénale n'ont pas la même nature.

Or, dans la Décision EADS, c'est fini : le Conseil constate que délit d'initié et manquement d'initié ont la même nature. Dès lors, le cumul n'est pas possible.

Il va falloir pour tous les autres cas, devant toutes les autres Autorités de concurrence et de régulation, examiner si la sanction administrative et la sanction pénale ont de fait la même nature ou non. Au cas par cas.

Le droit a donc changé le 18 mars 2015. Le Conseil constitutionnel montre que l'efficacité, socle de ces mécanismes de cumul, n'est pas tout et que les principes de procédure, par exemple non bis in idem, dès l'instant qu'il y a identité de nature, prévalent.

Accéder à l'article de presse.

Voir ci-dessous les liens pertinents vers les décisions et institutions citées citées.

Mise à jour : 20 mars 2015 (Rédaction initiale : 28 janvier 2015 )

Publications

La répression est indissociable de la façon de réprimer. C'est pourquoi les difficultés de procédure sont des révélateurs de problèmes de fond. Actuellement, le problème de fond mis à jour par les batailles autour des procédures de sanctions en matière financière est ce pour quoi sont faites les sanctions.

Pour le régulateur, la sanction est un outil parmi d'autres pour réguler les marchés financiers. La sanction, dans un continuum avec son pouvoir normatif, sont ses dents et ses griffes grâce auxquelles les marchés financiers se développent. Cette finalité de politique financière justifie une répression objective avec un système probatoire reposant souvent par présomption conduisant à imputer des manquements à des opérateurs dans certaines positions sur ou à l'égard des marchés. Le régulateur doit avoir cette carte en main et l'utiliser selon cette méthode.

Par ailleurs, s'il arrive que des personnes commettent des fautes reprochables et ressenties comme telles par le groupe social, il convient qu'elles soient punies, jusqu'à la prison. Seule la justice pénale est légitime à le faire, légitimement alourdie par la charge de prouver l'intentionnalité, etc.

Il faut distinguer ces deux catégories d'incrimination. C'est à partir de là que les deux procédures et les deux systèmes probatoires peuvent se dérouler en même temps, mais sur des incriminations différentes. Pour l'instant cela n'est pas le cas, car les "manquements financiers" ne sont que le décalque des "délits financiers", allégés des charges de preuve qui protégeaient la personne poursuivie et qui doit pour l'instant répondre deux fois.

Problème de procédure ? Non, problème d'incrimination, dont on ne sortira pas par des solutions procédurales, la plus hasardeuse étant de créer une nouvelle institution, la plus calamiteuse était d'affaiblir le système en supprimant une des voies de poursuites, mais en distinguant dans les incriminations qui sont pour l'instant redondantes.

Ainsi, la répression comme outil de régulation utilisée par le régulateur est au point, mais le véritable droit pénal financier demeure à consolider pour atteindre son objectif propre et classique : punir les fautes, y compris par de la prison.

C'est au législateur de remettre de l'ordre. Il est possible que la décision dite "EADS" du 18 mars 2015 rendue par le Conseil constitutionnel l'y pousse.

16 mars 2015

Publications

Références complètes : Frison-Roche, Marie-Anne, Les entreprises "cruciales" et leur régulation, in Supiot, Alain (dir.), L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, coll. "Les sens du droit", Dalloz, 2015, p.253-267.

Même si à première vue l'on ne régule que des espaces, il faut parfois « réguler l’entreprise ». Cela est impératif lorsqu’une entreprise absorbe l’espace tout entier, parce qu’elle est monopolistique ou parce qu’elle a pour projet de devenir le cœur d’un espace crucial, comme l’affirme Google. D’une façon plus générale, il faut repérer les entreprises « cruciales », dont les banques ne sont qu’un exemple, et organiser, au-delà de la supervision, la régulation directe de telles entreprises. Cette régulation doit alors prendre la forme d'une présence de la puissance publique et du Politique à l'intérieur même de l'entreprise, dans l'indifférence de la propriété des titres de capital.

Lire la présentation générale de l'ouvrage dans lequel l'article a été publié.

Accéder à la conférence du 12 juin 2014 et au working paper à partir desquels l'article a été rédigé.

11 mars 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Supiot, Alain (dir.), L'entreprise dans un monde sans frontières. Perspectives économiques et juridiques, coll. "Les sens du droit", Dalloz, 2015, 320 p.

Lire la 4ième de couverture.

Lire la table des matières.

Lire l'introduction d'Alain Supiot : L'entreprise face au Marché total.

Accéder à la contribution de Marie-Anne Frison-Roche : Les "entreprises cruciales" et leur régulation.

6 mars 2015

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : J.-D. Bredin, "La loi, la mémoire et l'histoire", conférence à l'Académie morale et politique, 6 mars 2015.

____

Evoque notamment :

- le devoir de mémoire

- le tourisme de mémoire

- les lois mémorielles

Traite principalement la question de savoir si l'Histoire doit être enseignée par des "lois mémorielles", estimant qu'il s'agit d'un grand problème, car il y aurait une "obligation légale", en disant ce qui est bon ou mauvais dans la mémoire, et impliquant une "mauvaise conscience universelle" dont la France deviendrait de par la Loi le champion.

Cela pose alors la question de l'Histoire elle-même et de ses préjugés, car l'Histoire des historiens est emplie des idées politiques des historiens, les historiens classiques de la Révolution Française en étant un bon exemple, posant que l'Histoire libre de tout préjugé n'est pas possible mais la Loi ne peut pas plus dicter les programmes d'Histoire, l'objectivité pouvant être un objectif (citant alors Ricoeur et Duby).

________

27 février 2015

Base Documentaire : Doctrine

Référence complète : Fulchiron, H., et Bidaud-Garon, C., Reconnaissance ou reconstruction ? A propos de la filiation des enfants nés par GPA, au lendemain ds arrêts Labassé, Mennesson et Campanelli-Paradiso de la Cour européenne des droits de l’homme, Rev. crit. DIP., 2015, 104 (1).

Les étudiants de Sciences-Po peuvent consulter l'article via le Drive, dossier "Bibliographie_Maternité de substitution".

21 février 2015

Blog

Le contrat de maternité de substitution, désigné souvent par le sigle "GPA", vend à la fois la mère et l'enfant, la mère consentant à se vendre afin que l'enfant auquel elle donne naissance puisse être emporté par ceux qui ont payé pour devenir ses parents, par la seul puissance du contrat qui concrétise leur "désir" d'enfant, leur "intention" d'être parent, leur "droit à l'enfant", leur "droit à la parentalité".

L'atteinte fondamentale que constitue ces contrats à la notion même de personnes, devenues des "choses" à la disposition d'autres personnes plus puissantes qu'elles, produit des surréactions. La loi adoptée le 20 février 2015 en Thaïlande, telle que le journal Courrier International , lui-même renvoyant à un article du Bangkok Post, en décrit le contenu, est une réaction à ce trafic. Mais il s'agit plutôt d'une "surréaction", car la seule solution est d'exclure radicalement ces contrats, alors que la loi thaïlandaise veut les "encadrer", les "réguler", en excluant de leur "bénéfice" les célibataires, les couples homosexuels et les étrangers.

Cette surréaction est un effet pervers. Elle montre encore plus la nécessité d'une prohibition claire et net, telle qu'elle continue d'être posée dans l'article 16-7 du Code civil en France.

____

Lire les développements ci-dessous.

17 février 2015

Interviews

L'arrêt de la Cour d'appel de Paris, saisie d'un recours en révision, est attendu pour le début de l'après-midi.

Le recours en annulation de la sentence arbitrale prononcée en faveur de Bernard Tapie contre le CDR a été rejeté par un arrêt précédant de la Cour d'appel, du fait d'une prescription de l'action.

Le recours en révision pourrait être déclaré recevable du fait d' "éléments nouveaux", condition de recevabilité de ce type de recours.

Ces "éléments nouveaux" pourraient être puisés par le juge civil (ici la Cour d'appel de Paris) dans le dossier en cours d'instruction par les magistrats dans l'instance pénale par ailleurs en cours.

Si l'action en révision est déclarée recevable, ce qui est un premier point, l'enjeu crucial est alors le suivant.

Soit, et c'est une question de fond, l'article est qualifié par la Cour d'appel de Paris, d' "arbitrage interne", ce qui autorise la Cour de statuer au fond sur le litige qui oppose depuis des années le groupe Tapie au Crédit Lyonnais. Mais cette qualification n'est en rien acquise.

En effet, le Code de procédure civile et la jurisprudence qualifie d' "arbitrage international" tout arbitrage qui met en cause les "intérêts du commerce international". Or, les titres cédés (les titres de la société Adidas) ne sont pas français. Les sociétés qui ont été utilisées pour le montage ne sont pas françaises. Seul le contrat de mandat donné à la banque ramène à des intérêts de droit français. Cela peut-il suffire à rendre l'arbitrage de "droit interne" ?

Si cela ne l'était pas, et beaucoup en doute, alors si les éléments sont suffisants pour ouvrir une révision qui anéantit la première procédure d'arbitrage, parce que l'arbitrage serait de nature internationale, la Cour d'appel de Paris ne pourrait pas pour autant statuer sur le fond.

Il faudrait alors que le Tribunal de commerce de Paris désigne de nouveaux arbitres. Une demande en ce sens a déjà été formée devant lui. Il a pour l'instant sursis à statuer.

Sauf à ce que la Cour d'appel de Paris, par exemple pour la bonne administration de la justice, pour des raisons d'ordre public économique, pour la protection de la place arbitrale de Paris, décide d'évoquer l'affaire, selon les principes généraux de la procédure. Pourquoi pas.

17 février 2015

Blog

À affaire célèbre, arrêt fameux.

Rendu le 17 février 2015, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris dans ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Tapie" était très attendu.

On se souvient que la sentence arbitrale du 7 juillet 2008 a estimé que lors de la cession des titres de la société Adidas, le Crédit Lyonnais avait commis des fautes dans le conseil qu'il devait au vendeur, le groupe Tapie, octroyant en conséquence une indemnisation à celui-ci pour un montant élevé.

Le CDR, structure privée de defeasance adossée à l'EPFR, structure de l'État, avait tenté plusieurs types de recours contre la sentence, dont un recours en révision. Pour réussir, celui-ci doit s'appuyer sur des "éléments nouveaux et déterminants". En outre, s'il s'agit d'un arbitrage interne (et non pas d'un arbitrage international), la Cour d'appel de Paris si elle accueille une telle voie de recours peut décider de se substituer au Tribunal arbitral et connaître de l'affaire au fond.

Le reste de l'arrêt peut paraître factuel, le dossier civil étant largement alimenté par le dossier pénal, puisque désormais une instance pénale en cours n'oblige plus le juge civile à suspendre le cours du procès qui se déroule devant lui et lui permet au contraire de puiser dans le premier dossier .

L'on se demande ainsi si l'on ait enfin à la fin de l'histoire. Ainsi en est-il de l'obligation ou non de Bernard Tapie de rembourser immédiatement les fonds reçus. Sans doute, puisque les parties sont remises en l'état du fait de la rétractation de la sentence. Dès lors, il lui faut bien rendre ce qu'il est censé n'avoir jamais reçu. Mais parce que l'arrêt ne lui ordonne pas expressément, ne va-t-il pas opposer une inertie contraignant les demandeurs à soit solliciter de la Cour une interprétation de son arrêt soit aller devant le juge de l'exécution ?

Mais l'arrêt contient également une discussion juridique de fond. En effet, suivant que l'arbitrage est "interne" ou "international", les règles de droit changent. C'est pourquoi les parties se sont beaucoup disputées à ce propos. La Cour d'appel de Paris choisit de qualifier l'arbitrage d' "arbitrage interne" : bien joué, puisque cela lui permet de trancher le litige au fond après avoir rétracté la sentence au titre de l'action en révision.

Mais la qualification est un art juridique contrôlée par la Cour de cassation. Après une longue évolution jurisprudentielle, le Code de procédure civile a fini par qualifier l'arbitrage international par l'objet sur lequel il porte : un "intérêt du commerce international". Est-ce le cas en l'espèce ?

6 février 2015

Base Documentaire : 01. Conseil constitutionnel

15 janvier 2015

Conférences

Le droit prétend être un système autonome, produisant sa propre réalité, incontestable. Acte de langage, il est performatif, en cela souverain. La mondialisation le permet-elle encore ? Pourtant, le droit étant aussi une pratique sociale, soit il prend son objet comme limite (il ne peut dire qu’il fait jour la nuit), soit il prend son objet comme maître : le droit nazi établit la « loi du sang ». Aujourd’hui, l’économie est-elle la loi du droit ?

En outre, le droit n’est-il pas positif qu’une fois appliqué ? Dès lors, le droit recherche l’adhésion, par un discours qui séduit et balance les intérêts. Mais dans le même temps, le droit veut de plus en plus refléter la réalité. Sa première évolution l’éloigne de la vérité pour aller vers le consensus, la seconde prétend la rapprocher. Par exemple, qui décide de la filiation ? On en vient à douter que le Politique ou la morale aient encore une place dans le système juridique.

Avoir une première vue du programme.

Lire le programme général du colloque, Sous-détermination, incomplétude, incommensurabilité : la pensée des limites

Lire le Working Paper établissant les grandes lignes servant de base à la discussion

14 janvier 2015

Blog

Oublions un instant l'objet même de l'arrêt AZF et limitons la lecture à la question procédurale tranchée par l'arrêt rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 janvier 2015.

Celui-ci est très remarquable et mérite pleine approbation en ce qu'il affirme l'obligation des juges de respecter l'impartialité de l'institution juridictionnelle, mise à mal si les personnes qui ont à faire à elle peuvent établir un "doute objectif" concernant l'impartialité d'un juge.

A travers cette affirmation, c'est un jeu de présomptions, la principale étant la présomption de l'impartialité du juge, que la Cour de cassation établit, mettant en juste mesure les charges et les objets de preuve en la matière.

Lire ci-dessous un commentaire développé de l'arrêt.

17 décembre 2014

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

17 décembre 2014

Base Documentaire : 02. Cour de cassation

3 décembre 2014

Organisation de manifestations scientifiques

3 décembre 2014, 15 h - 20 h

27 rue Saint-Guillaume, Amphi Chapsal

Sous la direction scientifique de Marie-Anne Frison-Roche et Marie-Jo Bonnet

Lire la problématique du colloque

Inscription pour une personne ayant un courriel et un identifiant la rattachant à Sciences Po

3 décembre 2014

Conférences

Cette intervention est la "vision d'anticipation" dans la session relative à L'intermédiaire entre la femme et les porteurs de projet d'enfant, dans le colloque La Maternité face au Marché, tenu à Sciences Po, le 3 décembre 2014.

Voir le programme du colloque.

Voir le diaporama de la présentation.

Voir la vidéo de la conférence.

Lire le working paper ayant servi de base à l'intervention.

Si on "imagine" le futur de la gestation pour autrui, l'on voit le développement des technologies et des entreprises, avec l'enrichissement de celles-ci grâce aux premières. Si l'on tire le trait, c'est un tableau très sombre qui se développe, dans lequel l'humain devient un produit de marché, pour le client solvable, tandis que l'humanité insolvable serait sortie du cadre.

Qu'on me dise que cela s'arrivera pas, qu'on me dise que je me trompe. Qu'on me dise que la logique dont tous les éléments sont déjà en train de fonctionner ne va pas se déployer. Dans le temps "classique", l'ordre du droit, l'ordre de la nature, l'ordre des moeurs et l'ordre du marché étaient articulés. Par des mouvements profonds, ces ordres deviennent des sous-jacents de marché, tandis que le droit lui prête son imperium ayant renoncé à sa juris-dictio. Dans ce monde empli de juristes et de contrats mais sans principes de droit, l'Humain nouveau est le premier bien de consommation de l'humain. Cela tient au fait qu'aurait disparu la Parole politique, le logos. Cela est la première puissance. Nous verrons à l'avenir si elle reste taisante ou si le Politique parle, c'est-à-dire dit ce qui doit être, parce que l'Humain ne doit pas l'objet prenant toutes les formes imprimées par les désirs dont il est l'objet. Nous verrons.

2 décembre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Les droits fondamentaux ont fait leur apparition dans le système juridique assez récemment, ne serait-ce que par rapport aux libertés publiques, par rapport auxquelles ils s'articulent, voire englobent de plus en plus. Les droits subjectifs naturels qu'ils constituent ont une nature difficile à déterminer, sans doute parce qu'elle évolua (I). En effet, l'on peut déterminer trois générations de droits de l'homme, pour reprendre cette expression "classique", correspondant à des strates historiques de textes, jouxtant plus ou moins des libertés, allant de prérogatives formelles à des revendications à la fois plus concrètes et moins effectives, pour aboutir à établir ce qui serait directement les droits des êtres humains. Cet humanisme, propre à l'Occident, serait ainsi le "droit commun" du système juridique occidental, qu'il soit de Common Law ou de Civil Law.

Dans une approche moins historique et plus analytique, il apparait que les droits fondamentaux se sont amplifiés et diversifiés, mais qu'ils butent plus que jamais sur la question de leur effectivité (II). L'on constate en effet un empilement de droits fondamentaux, aussi divers que foisonnants, qu'ils soient conçus de façon isolée ou dans une relation à autrui. Mais ce sont surtout développés les droits fondamentaux processuels, non plus serviteurs mais primordiaux par rapports aux premiers, autonomes et garants du système de droit. Face à cette accumulation, il convient de regrouper dans des catégories les droits fondamentaux, catégories qui sont à construire. Mais tandis que les droits fondamentaux continuent de devoir être pensés, il convient de les rendre en pratique effectifs. Or, on en est loin. Et plus ils sont splendides, moins ils sont effectifs. Ainsi, le plus magnifique des droits fondamentaux, le "droit au droit", qui réconcilie le droit subjectif et le droit objectif, quelle est son effectivité ?

1 décembre 2014

Interviews

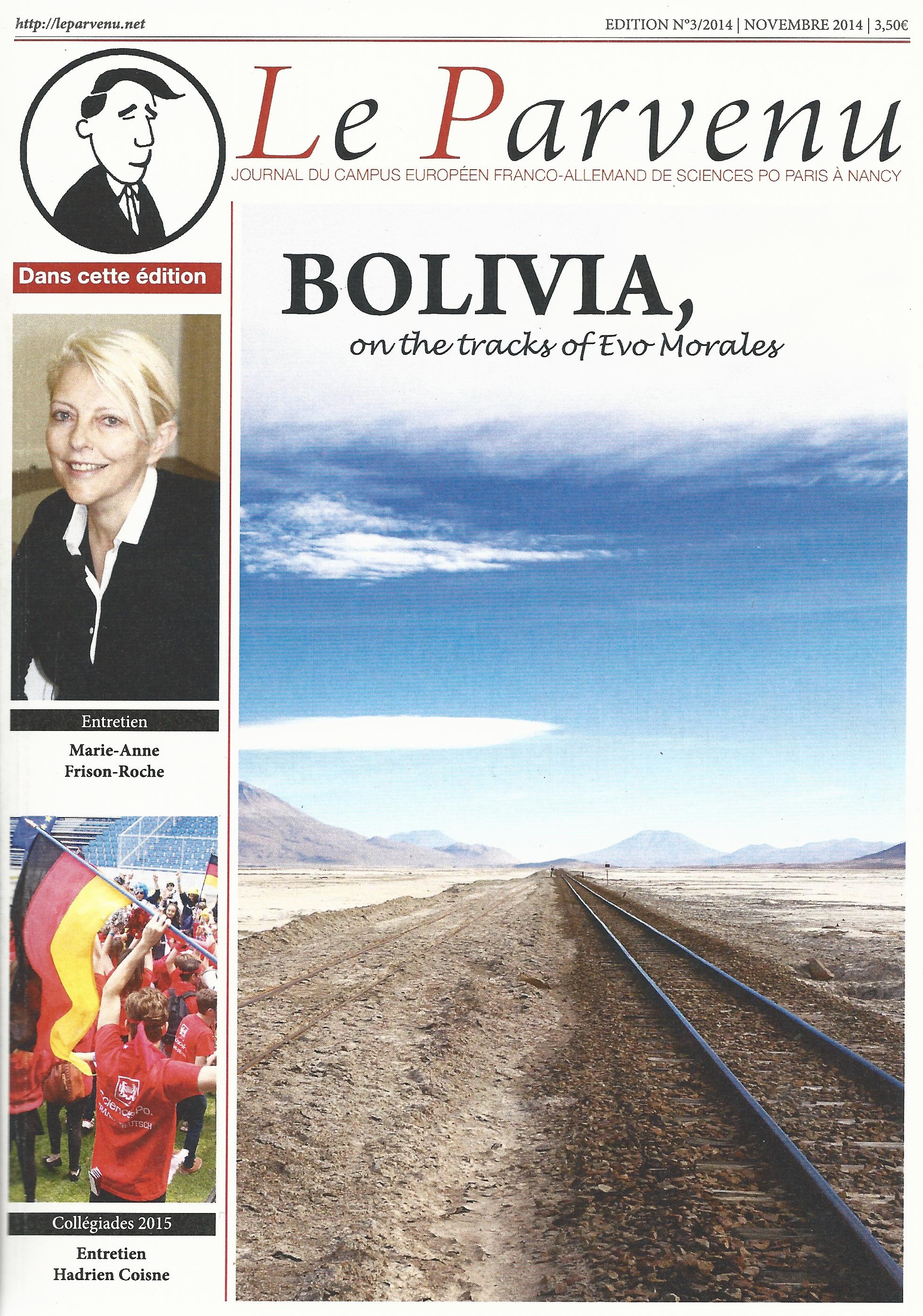

Il s'agit d'un entretien avec les étudiants de Sciences po (Paris) travaillant sur le campus de Nancy.

Il s'agit d'un entretien avec les étudiants de Sciences po (Paris) travaillant sur le campus de Nancy.

Les questions portent sur les raisons d'avoir choisi le droit comme voie, sur le rapport avec les étudiants et sur les prises de position prises à l'occasion de l'enseignement.

1 décembre 2014

Publications

►Référence complète : Frison-Roche, M.A., Généralités sur le principe du contradictoire. Étude de droit processuel, coll. "Anthologie du Droit", LGDJ - Lextenso éditions, 2014, 221 p.

____

►Reprint de Généralités sur le principe du contradictoire », Étude de droit processuel, Th. Paris II, 1988.

Cet ouvrage est l'édition d'une thèse d'État faite sous la direction de Jean Foyer et soutenue à l'Université Panthéon-Assas (Paris II) devant un jury composé en outre de François Terré, de René Chapus, de Gérard Cornu et de Geneviève Viney.

____

►Résumé de la thèse : L'idée principale est de soutenir que le principe du contradictoire est un principe simple et fondamental, sans lequel il n'y a pas de droit. C'est pourquoi il va de soi de l'étudier aussi bien en procédure civile qu'en procédure pénale, administrative ou arbitrale, pour prendre une perspective du "droit processuel" conçu par Motulsky. En effet, sans un juge qui écoute sans avoir déjà décidé la version des faits et du droit que lui présente celui dont la situation va être affectée par la décision qu'il va prendre, il n'y a pas d'État de droit.

Le principal bénéficiaire du principe du contradictoire, ce n'est pas tant la personne et c'est en cela que le contradictoire se détache des droits de la défense, c'est le juge. En effet, en accordant de l'importance aux versions contradictoires du fait et du droit qui s'entrechoquent devant lui, le juge perçoit plus exactement et plus justement le monde et l'usage qu'il doit faire du droit. Ainsi, le droit est mieux utilisé. En cela, l'on doit considérer que le principe du contradictoire est consubstantiel au Droit.

____

25 novembre 2014

Enseignements : Grandes Questions du Droit, Semestre d'Automne 2014

Classiquement le droit protégea les êtres humains en les recouvrant du masque de la personnalité, posant ainsi les poser comme libres et égaux en droit. Le premier choc qui conduisit à démasquer juridiquement l'être humain afin de le protéger directement fût le constat après la seconde guerre mondiale que le nazisme avait pu se construire aussi sur le droit et précipiter les êtres humains dans l'abîme. Les droits étant alors affectés directement aux êtres humains, dont la titularité de droits ne pouvait plus être déniée puisqu'ils sont êtres humains, la concrétude apparut, c'est-à-dire le corps. Intervînt le second choc, à savoir les biotechnologies, rendant aptes à dégager des produits et éléments du corps sans blesser ou tuer. Mais si la personne est hors-marché, son corps l'est-il ? Cette concrétisation va conduire le droit à revenir sur des distinctions jusqu'ici relativement sommaires, comme celle faite entre le mineur et le majeur, ou encore entre l'homme et la femme. A partir d'une identité sexuelle, le critère biologique de l'identité, puis de la filiation, sont en train d'être remis en cause.

Classiquement le droit protégea les êtres humains en les recouvrant du masque de la personnalité, posant ainsi les poser comme libres et égaux en droit. Le premier choc qui conduisit à démasquer juridiquement l'être humain afin de le protéger directement fût le constat après la seconde guerre mondiale que le nazisme avait pu se construire aussi sur le droit et précipiter les êtres humains dans l'abîme. Les droits étant alors affectés directement aux êtres humains, dont la titularité de droits ne pouvait plus être déniée puisqu'ils sont êtres humains, la concrétude apparut, c'est-à-dire le corps. Intervînt le second choc, à savoir les biotechnologies, rendant aptes à dégager des produits et éléments du corps sans blesser ou tuer. Mais si la personne est hors-marché, son corps l'est-il ? Cette concrétisation va conduire le droit à revenir sur des distinctions jusqu'ici relativement sommaires, comme celle faite entre le mineur et le majeur, ou encore entre l'homme et la femme. A partir d'une identité sexuelle, le critère biologique de l'identité, puis de la filiation, sont en train d'être remis en cause.

Cela accompagne ou traduit ce qui peut être un retournement juridique de situation, dont il n'est pas acquis qu'il soit favorable à tous les êtres humains. En effet, la pensée juridique de l'être humain se reconstruit sur la volonté, à partir de l'idée classique de la libre disposition de soi-même. Mais la personne juridique étant devenue "concrète", elle pourrait disposer de son corps dès l'instant qu'elle y consent. Le contrat devient la façon d'exprimer sa liberté. Il est aussi le mode de construction des marchés. Sont alors en train de se constituer des marchés des corps et des personnes désirés, le marché fonctionnant sur le désir. La Loi du désir, loi universelle, pourrait-elle transformer les uns en producteurs et les autres en consommateurs d'êtres humains, à travers notamment la prestation de gestation pour autrui ? Le transhumanisme, créant "l'être humain nouveau" achève-t-il la réification de l'être humain ?