The recent news

June 6, 2018

Blog

La Chambre criminelle a rendu son arrêt Paul X le 30 mai 2018 pose que toute peine doit être motivée, même les peines contraventionnelle.

Elle pose donc un principe et s'appuie pour cela sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui avait de la même façon et avec la même fermeté posé le caractère fondamental du principe de motivation.

Avec pragmatisme, la Chambre criminelle pose qu'une telle solution, de fait nouvelle, ne s'imposera qu'à l'avenir. Le juge sait qu'il est créateur de droit : ses revirements ne valent donc que pour l'avenir et il convient de ne pas frapper l'ordre juridique avec l'inconvénient de la fiction sous laquelle nous vivons et selon laquelle le juge n'est pas créateur de Droit ..., l'article 5 du Code civil continuant d'être ménagé (surtout dans les amphithéâtres).

L'on mesure ainsi et avec une grande satisfaction deux choses :

- l'heureuse articulation entre le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation

En effet, par une décision du 2 mars 2018, le Conseil constitutionnel a posé que "toute peine doit se justifier".

La Chambre criminelle le reprend de la décision du Conseil constitutionnel rendue en mars 2018.

De la même que la théorie politique de la "souveraineté" des jurys d'assises n'avait pas alors arrêté le Conseil constitutionnel, le caractère relativement faible des contraventions, et au regard de l'acte incriminé et au regard de la peine encourue, n'a pas suffi à la Cour de cassation pour écarter le principe de motivation.

Il est formulé par la Cour, dans des termes similaires à la façon dont l'expriment désormais toutes les hautes juridictions européennes et dans des termes très généraux : "Toute juridiction qui prononce une peine d’amende ... doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges.

Dès l'instant qu'il n'y a pas de raison d'exclure les contraventions, la Cour de cassation insère les peines contraventionnelles pour affirmer : "Toute juridiction qui prononce une peine d’amende, y compris en matière contraventionnelle, doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges".

- la montée en puissance du principe de motivation.

La question de savoir comment les pouvoirs sont légitimes est plus que jamais posée, dans des systèmes de "démocraties illibérales".

Comme la légitimité Ex Ante est difficile, la légitimité procédurale de type Ex Post monte en puissance : la motivation étant une façon de démontrer que l'on a pris en considération la situation.

Cela montre que les faits sont de plus en plus puissants par rapport à la règle "pure".

____

June 6, 2018

Thesaurus : Doctrine

► Référence complète : R. Pisillo Mazzechi, "Le chemin étrange de la due diligence : d'un concept mystérieux à un concept surévalué", in S. Cassella dir.), Le standard de due diligence et la responsabilité internationale, Pedone, 2018.

____

May 31, 2018

Conferences

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Observations de synthèse (convergences et tensions), in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique, 31 mai 2018, Paris.

Cette synthèse a été opérée sur le banc, à partir des notes prises en écoutant les intervenants.

Elle ne donnera pas lieu à une trace écrite développée.

Regarder la vidéo de l'intervention.

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Consulter la présentation générale du colloque.

Consulter la présentation de ce qui aurait dû être l'intervention autonome à ce colloque et qui n'a pas eu lieu, faute de temps : La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral.

Résumé des observations de synthèse : A écouter l'ensemble des intervenants, il apparaît de grandes convergentes, mais aussi des divergentes autant au thème même, des divergentes peut-être définitives.

Après avoir constaté une convergence dans la définition, et notamment la présence du couple "bien/mal" et l'absence du couple "vrai/faux", plusieurs questions ont été brassées et ont trouvé des réponses diverses, croisées et parfois affrontées.

Tout d'abord, la question de savoir qui formulent les règles éthiques qui pénètrent ou influent ou jugent les règles juridique. Et il y a tant de prétendants ....

Puis, la question de savoir ce qu'il y a dans ces règles éthiques, par rapport à ce qu'il y a dans les règles juridiques. L'on finit par trouver pour lieu distinctif la conscience, ce qui nous mène vers le secret et ne peut que provoquer un heurt avec "l'éthique de la transparence" qui nous passionne et qui a tant d'avenir.

S'ouvre alors la question première de savoir pourquoi il y aurait besoin même de règles éthiques ... Mais oui, pourquoi.

_____________

May 31, 2018

Conferences

Référence générale : Frison-Roche, M.-A., La garde de l'unité de la personne dans un système a-moral, in Cour de cassation & Association française de philosophie du Droit, Droit & Ethique 31 mai 2018, Paris.

Lire le programme disponible sur le site de la Cour de cassation.

Lire une présentation générale du colloque.

Lire une présentation des observations finales par ailleurs présentée..

Résumé de la contribution : Le Droit a pour fonction de protéger l'être humain. Si l'on confronte la situation concrète des être humains et la puissance du Droit (I), le Droit peut donner une unité à l'être humain, unité qu'il n'a pas ni par nature ni par la société, par l'invention juridique de la personnalité (I.A). Mais le Droit est aujourd'hui lui-même tenté de pulvériser l'unité de la personne, notamment à travers le "Droit des données" et le "Droit des prestations corporelles", ce dont la GPA est le bastion avancé (I.B). L'on songe alors à requérir la souveraineté éthique du Droit (II) Pourquoi ? Parce qu'il y a urgence à maintenir l'unité de la personne humaine grâce au Droit, en raison de l'a-moralité d'un monde sans limite, gouverné par la rencontre livre des désirs (II.A) en retenant l'hypothèse d'un droit "de principe" (II.B), d'un Droit qui peut exprimer les principes éthiques garantissant à l'être humain d'être pas la matière première de marchés de l'humain qui se construisent sous nos yeux (II.C).

Faute de temps, cette contribution n'a pas pu être présentée.

Lire le document de travail sur la base duquel la conférence a été élaborée.

Ce travail sera utilisé pour l'élaboration d'un article à paraître aux Archives de Philosophie du Droit

Updated: May 30, 2018 (Initial publication: Sept. 23, 2017)

Publications

This working document served as a basis for a lecture given in French at the Académie des Sciences morales et politiques (French Academy of Moral and Political Sciences) on September 25, 2017, in the cycle of conferences conducted under the presidency of Michel Pébereau, Quelles réformes ? (What reforms?)

Consult the presentation (in French) of the conference cycle (2017).

It served as the basis for the publication of an article published in French in 2018 in the book directed by Michel Pébereau Réformes et transformations (Reforms and transformations).

May 25, 2018

Law by Illustrations

La série Billions a de nombreux attraits. Est actuellement disponible sa troisième saison.

Cette série fait penser sur le fond et sur la façon dont les personnages sont conçus dans "L'avocat du diable", film qui se situe dans le monde des avocats pénalistes de New-York et dans lequel le diable affirme qu'il ne peut s'incarner mieux sur terre que dans le personnage de l'avocat, ainsi qu'au "Loup de Wall Street", dont Scorsese souligne qu'il a réalisé un documentaire!footnote-1223.

Dans cette série Billions, il s'agit d'une sorte de duel exquis et à mort entre un créateur de fonds de gestion alternative d'actifs qui a fait fortune grâce à l'attaque du 11 septembre (ce qui correspond à un fait réel) et un procureur fédéral, l'épouse de celui-ci étant la psychologue-confidente-employée du premier. L'ensemble des autorités publiques (SEC, FBI, les différents niveaux des autorités de poursuites pénales) soupçonnent le financier en phase avec le monde, voire le savent, auteur de nombreux délits financiers, comme des délits d'initié et manipulations de marchés. Son double, en phase avec la règle, est prêt à tout pour le soumettre à la Loi.

Laissons de côté la trame intime du trio, et ne développons pas même ce que cette série apprend sur le Droit de la régulation financière, sur le plea bargaining , sur la procédure américaine si particulière!footnote-1222 ou sur les relations entre l'Attorney General et les procureurs.

Cette saison 3 continue de restituer exactement les règles applicables aux pratiques des hedges funds, de décrire le fonctionnement juridictionnel américain, de souligner la violence et la part de politique, venant notamment du fait que les procureurs peuvent entamer des carrières politiques, notamment pour devenir gouverneurs (et là aussi, l'on songe à des cas).

Prenons ici une perspective plus resserrée : dans la Saison 3, apparaît un personnage nouveau : le Chief Compliance Officer, puisqu'en droit français, de la même que la Compliance est un terme qui n'est pas traduit!footnote-1224, celui qui est au sein de l'entreprise chargée de la faire respecter ne l'est pas davantage.

Le Chief Compliance Officer apparait donc.

Certes, dans The wolf of Wall Street , ce personnage-là est absent, alors qu'avocat et procureur, règles, sanctions, amendes, juges et prisons sont déjà là. De la même façon que dans les saisons 1 et 2, nous n'avions vent de la Compliance ni de celui qui en porte le souci dans une entreprise de gestion d'actifs.

Le personnage est là, la Compliance s'est donc installée.

Mais le portrait n'est pas flatteur , bien éloigné de celui souvent dessiné avec soin par ailleurs... (I)

A tel point qu'un tel spectateur peut faire naître quelque inquiétude ... (II)

Lire ci-dessous les développements de l'analyse.

May 22, 2018

Publications

♾️ suivre Marie-Anne Frison-Roche sur LinkedIn

♾️ s'abonner à la Newsletter MAFR Regulation, Compliance, Law

____

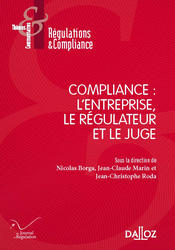

► Référence complète : M.-A. Frison-Roche, "Compliance : avant, maintenant, après", in N. Borga, J. -Cl. Marin et J.-Ch. Roda (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, Dalloz, 2018, p. 23-36.

____

____

🚧 Lire le document de travail sur la base duquel s'appuie l'article

🚧 Read the working paper on which the article is based : Compliance : Before, Now, After.

____

📝Lire l'autre article publié par Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : Entreprise, Régulateur, Juge : penser la compliance par ces trois personnages.

______

► Résumé de l'article : Autant l'admettre. Parce que devant des règles de "Compliance si nombreuses et si disparates l'on a tant de mal à s'y retrouver, l'on est contraint à partir dans des directions si changeantes, que nous nous consolons de leur poids, de leur coût et de l'incompréhension que nous en avons en disant que la "Compliance" est "complexe" et "transdisciplinaire", comme si les mots compliqués pouvaient masquer notre désarroi. Mais la "Compliance" n'est pas un cataclysme, une bombe envoyée par les américains pour anéantir l'Europe, la nouvelle forme d'une Guerre froide en habits juridiques ; c'est une façon de voir des choses qui vient de loin, avec une cohérence qui lui est propre et qu'il faut avant tout comprendre. Pour mieux s'y déployer.

Si l'on comprend d'où vient ce nouveau corpus qui contraint aujourd'hui les entreprises à prouver qu'elles prennent effectivement en charge la concrétisation de certains buts qui les dépassent, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, mais aussi la lutte contre la vente des êtres humains ou la lutte pour la préservation de la nature et de la planète, alors l'on peut continuer l'histoire, dans une nouvelle alliance entre certaines entreprises et les autorités publiques.

En effet, toutes les entreprises ne sont pas visées par une telle internalisation de "buts monumentaux" en leur sein. Une entreprise ordinaire a quant à elle vocation à se développer pour réaliser un but qui est le sien. Le système de Compliance ne peut concerner que des "entreprises cruciales". S'il doit y avoir changement de projet poursuivi par l'entreprise, cela ne peut tenir qu'à sa "position" dans un système. Cette position peut avoir une source objective (entreprise systémique) ou une source subjective, parce que l'entreprise veut concrétiser ces buts globaux car elle veut être "responsable". Dans ce cas, l'entreprise supporte alors la charge de preuve qu'un tel discours de responsabilité nouvelle correspond à un comportement et à une culture effective. Le poids des règles existe déjà aujourd'hui. Et c'est encore comme cela qu'aujourd'hui d'une façon négative et passive que la Compliance est perçue, par ceux qui la "subissent" (entreprises), voire par ceux qui l'appliquent (autorités publiques).

La transformation vers une "culture de confiance, c'est l'enjeu d'un passage entre aujourd'hui et demain. En effet demain, c'est une relation de confiance qui pourrait se construire entre ces entreprises-là et les autorités publiques, parce qu'elles partageaient les informations (enjeu systémique), parce qu'elles seraient d'accord sur les buts monumentaux (tous centrés sur la protection des êtres humains, que le seul fonctionnement marchand ne peut produire, que les seuls États ne peuvent assurer).

En cela, la "Compliance" est avant tout un pari, celui de la place des êtres humains sur des marchés mondialisés.

____

► English Summary of this article. We have to admit, because we find it difficult to find ourselves in front of so numerous and disparate rules, going in all directions and constantly changing, we console ourselves with their weight, their cost and our misunderstanding by affirming that Compliance is "complex" and "transdisciplinary", as if complicated words could mask our disarray. But "Compliance" is not a cataclysm, a bomb sent by the Americans to annihilate Europe, the new form of a Cold War in legal dress, it is a way of seeing things that comes from afar, with a coherence of its own and which must first be understood.

If one understands where this new corpus comes from, which now obliges companies to prove that they effectively take on the fulfillment of certain goals that go beyond them, notably the fight against money laundering, tax evasion , but also the fight against the sale of human beings or the struggle for the preservation of nature and the Earth, then we can continue the story.

Indeed, not all companies are targeted by such internalization of "monumental goals" within them." An ordinary enterprise is destined to develop itself in order to achieve a goal which is its own. The concern of these goals can only be for the "crucial enterprises. "If there is to be a change in the corporate project, then it can only depend on its" position "in a system, a financial, economic, social, global system, or because it has itself decided that it would be so. The company then bears the burden of proof that such a discourse of new responsibility corresponds to a behavior and an effective culture. The weight of the rules already exists today. And it is for the moment that now, in a negative and passive way, Compliance is perceived, by those who "undergo" it (companies), even by those who apply it (public authorities).

The transformation towards a "culture of trust" is the issue between today and tomorrow, because tomorrow, it is a relationship of trust that could be built between these companies and the public authorities, because they would share information (systemic issue), because they would agree on the less technical monumental goals (protection of human beings issue).

In this, "Compliance" is above all a bet, that of the place of human beings in globalized markets.

____

Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.

May 22, 2018

Publications

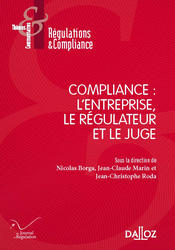

Référence complète : Frison-Roche, M.-A., Entreprise, Régulateur, Juge : penser la compliance par ces trois personnages, in Borga, N., Marin, J.-Cl. et Roda, J.-Cl. (dir.), Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge, Série Régulations & Compliance, , Dalloz, 2018, p. 1 à 11.

Lire une présentation générale de l'ouvrage dans lequel est publié l'article.

Consulter les autres titres de la Série dans laquelle est publié l'ouvrage.

Lire le document de travail sur la base duquel s'appuie l'article

Read the working paper on which the article is based : Enterprise, Regulator, Judge: thinking Compliance by these three Characters.

Lire la présentation de l'autre article de Marie-Anne Frison-Roche dans cet ouvrage : Compliance : avant, maintenant, après.

_____

RÉSUMÉ : L'Entreprise, le Régulateur et le Juge sont trois personnages capitaux pour la construction d'un Droit de la compliance qui émerge. Un risque important tient dans une confusion de leur rôle respectif, l'entreprise devenant régulateur, le régulateur devenant conseil d'une place qui va à la conquête des autres, le juge se tenant en retrait. Il convient que chacun tienne son rôle et que leur fonction respective ne soit pas dénaturée. Si cette confusion est évitée, alors les points de contact peuvent se multiplier et on l'observe. Mais dès l'instant que chacun reste à sa place, l'on peut aller plus loin que ces points de contacts et s'ils en étaient d'accord, les trois personnages peuvent tendre vers des buts communs. Cela est d'autant plus légitime que le Droit de la Compliance, comme le Droit de la Régulation est de nature téléologique, ce qui rend ces branches du Droit profondément politiques. Ces buts communs sont techniques, comme la prévention des risques. Ils peuvent être plus politiques et plus hauts, s'il y a une volonté partagée, sans jamais l'un des personnages se fonde dans un autre : il s'agit alors de se soucier avant de l'être humain. La désignation de ce but commun à l'Entreprise, au Régulateur et au Juge peut s'exprimer par un mot : l'Europe.

ABSTRACT: The Company, the Regulator and the Judge are three key figures for the construction of an emerging Law of Compliance. An important risk lies in a confusion of their respective roles, the company becoming a regulator, the regulator becoming a board of a place that goes to the conquest of others, the judge standing back. It is appropriate that each plays his role and that their respective function is not distorted. If this confusion is avoided, then the points of contact can multiply and one observes it. But as soon as everyone remains in their place, we can go further than these points of contact and if they agreed, the three characters can reach common goals. This is all the more legitimate since the Law of Compliance, as the Law of Regulation, is teleological in nature, which makes these branches of law profoundly political. These common goals are technical, such as risk prevention. They can be more political and higher, if there is a shared will, without ever one of the characters being captured by another: it is then to concern by the human being. The designation of this common goal to the Company, the Regulator and the Judge can be expressed in one word: Europe.