Blog

13 novembre 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : M. A. Rujano & al., « Sharing sensitive data in life sciences: an overview of centralized and federated approaches", in Briefings in Bioinformatics, Volume 25, Issue 4, OXP,July 2024.

____

► Résumé par les auteurs : Biomedical data are generated and collected from various sources, including medical imaging, laboratory tests and genome sequencing. Sharing these data for research can help address unmet health needs, contribute to scientific breakthroughs, accelerate the development of more effective treatments and inform public health policy. Due to the potential sensitivity of such data, however, privacy concerns have led to policies that restrict data sharing. In addition, sharing sensitive data requires a secure and robust infrastructure with appropriate storage solutions. Here, we examine and compare the centralized and federated data sharing models through the prism of five large-scale and real-world use cases of strategic significance within the European data sharing landscape: the French Health Data Hub, the BBMRI-ERIC Colorectal Cancer Cohort, the federated European Genome-phenome Archive, the Observational Medical Outcomes Partnership/OHDSI network and the EBRAINS Medical Informatics Platform. Our analysis indicates that centralized models facilitate data linkage, harmonization and interoperability, while federated models facilitate scaling up and legal compliance, as the data typically reside on the data generator’s premises, allowing for better control of how data are shared. This comparative study thus offers guidance on the selection of the most appropriate sharing strategy for sensitive datasets and provides key insights for informed decision-making in data sharing efforts.

________

6 mars 2024

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : L. Cappelletti & S. Khenniche, "La recherche-intervention en CCA. Une analyse réflexive", Comptabilité Contrôle Audit, 2024/1, pp. 55-90

____

► Résumé de l'article (fait par les auteurs) : "Dans un contexte d’émergence des méthodologies de recherche de terrain en CCA, la problématique de l’article porte sur un modèle de recherche-intervention dans cette discipline. L’article vise à clarifier les principes de la recherche-intervention (son « comment ? ») et ses apports discriminants pour la création de connaissances en CCA (son « quoi ? »). À partir d’une analyse réflexive de 2 000 recherches-interventions en CCA réalisées par un laboratoire de recherche français spécialisé dans cette méthodologie depuis 1974, nous proposons un modèle de recherche-intervention en CCA. Nous appliquons ensuite ce modèle à deux études de cas contrastées pour le mettre à l’épreuve et en dégager des éléments féconds de discussion.".

____

🦉Cet article est accessible en texte intégral pour les personnes inscrites aux enseignements de la Professeure Marie-Anne Frison-Roche

________

23 janvier 2020

Base Documentaire : Doctrine

► Référence complète : W. Marx, "Vivre dans la bibliothèque du monde", Leçon inaugurale pour la Chaire de Littérature comparé au Collège de France, 23 janvier 2020.

____

📻Ecouter un entretien à propos de ce cours, centré sur la notion de "bibliothèque mentale" :

____

► Présentation de la conférence (faite par le Collège de France) : L’étude de la littérature est affaire de science, mais aussi, et sans doute d’abord, de plaisir. Or le plaisir peut faire obstacle à une approche scientifique de la littérature. Heureusement, une étude comparée de la littérature permet de dépayser notre rapport à la littérature en remettant en question nos habitudes de lecture ainsi que les canons sur lesquels se fonde notre conception de l’objet littéraire. Elle permet de renouveler notre compréhension des œuvres, dans la mesure où toute lecture est, de manière inconsciente, une lecture comparée : une œuvre fait sens sur un fond d’autres œuvres dont elle se détache, tant et si bien que changer l’arrière-plan revient également à modifier la perception du premier plan. Un tel décentrement n’est cependant pas facile à obtenir : il exige une transformation quasiment existentielle du lecteur lui-même, appelé à renoncer à l’idée beaucoup trop nivelante de littérature mondiale, pur produit de l’émergence du concept moderne de littérature à la fin du XVIIIe siècle, afin de parvenir à entrer dans un autre univers, celui de la bibliothèque du monde, infiniment plus respectueuse de la singularité des objets qui la composent, et donc plus propre à provoquer la défamiliarisation indispensable. Une approche comparatiste doit se frayer un chemin étroit entre, d’une part, cette nécessaire sensibilité à l’altérité et, d’autre part, les forces aujourd’hui toujours plus puissantes qui visent à rendre les cultures hermétiques les unes aux autres en insistant sur une prétendue incommunicabilité des objets culturels.

.....

À quelle échelle en effet envisager un problème quelconque de l’histoire littéraire ? L’échelle européenne vaut pour un grand nombre de sujets intéressant la littérature française. Mais de quelle Europe s’agira-t-il ? Une définition large s’impose, intégrant les littératures des langues européennes, de quelque continent qu’elles viennent, et notamment des Amériques. Mais pourquoi s’arrêter là ? Dès l’Antiquité classique, les échanges méditerranéens et eurasiens mirent en contact les cultures européennes avec l’Afrique et l’Asie, et ils ne cessèrent de se complexifier, en particulier avec les mouvements de colonisation, puis de décolonisation. La perméabilité des cultures et la circulation des œuvres forment une donnée fondamentale de leur histoire.

La notion même de littérature fait cependant problème, avec tout ce qu’elle implique de présupposés et d’usages historiquement datés et géographiquement localisés : en gros, l’Europe des deux derniers siècles. C’est pourquoi l’intitulé de cette chaire a été mis au pluriel, et il y est proposé l’étude non pas de la, mais des littératures, dont il convient de postuler d’abord la diversité, non seulement linguistique, mais culturelle et anthropologique. Il s’agira d’explorer une problématique, celle de la pluralité des objets dits littéraires, de leur nature, des corpus qu’ils forment, de leurs fonctions et de leur variabilité historique et culturelle.

En travaillant à une histoire et à une géographie différentielles du concept de littérature, on visera à provoquer chez le lecteur contemporain un sentiment d’étrangeté par rapport à lui-même, à déstabiliser ses systèmes de valeurs et sa vision du monde : non pas le simple dépaysement pour le dépaysement, mais un dépaysement visant à la défamiliarisation.

Une telle réflexion sur les cultures dans lesquelles s’inscrivent les textes finit forcément par déboucher sur une critique générale de la culture, selon une mission de nature humaniste et démocratique. Dans l’Europe à laquelle nous participons désormais en tant que citoyens, dans le monde globalisé qui est le nôtre, où les progrès technologiques démultiplient les échanges et circulations des personnes, des discours, des représentations et des biens tout en aggravant le risque de malentendus culturels et religieux, cette mission subversive, critique et créatrice ne peut pas ne pas rester la note fondamentale, sinon la justification, de tout enseignement et de toute recherche en littératures comparées au Collège de France.

________

Mise à jour : 31 juillet 2013 (Rédaction initiale : 13 septembre 2011 )

Enseignements : Les Grandes Questions du Droit, semestre d'automne 2011

21 juin 2006

Base Documentaire : Doctrine

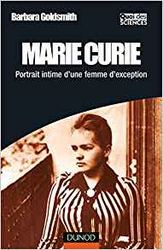

Référence complète : Goldsmith, B., Marie Curie. Portrait intime d'une femme d'exception, coll. "Quai des sciences", Dunod, 2006, 204 p.

Lorsque Marie Curie présenta sa candidature à l'Académie des sciences, celle-ci fût rejetée. Ce rejet fût notamment approuvée par les femmes.

p.145. : "L'influente Julia Daudet écrivait que "la science est inutile aux femmes", et Madame Régnier, célèbre romancière", assurait dans Le Figaro qu'il ne fallait pas tenter de faire de la femme l'égale de l'homme.".